事業承継にかかる期間とは|適切な開始時期と具体的な流れを解説

事業承継の成功には5〜10年もの長期的な準備期間が必要とされています。

しかし、具体的な判断基準が明確でないと、適切なタイミングを見極めるのは容易ではありません。

本記事では、事業承継に必要な期間や最適なタイミング、早期着手のメリットについて詳しく解説します。

計画的な事業承継で、企業の持続的な発展を実現しましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方はは「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

事業承継に必要な期間

事業承継の準備期間は、承継方法によって大きく異なります。それぞれに特有の課題があり、適切な期間設定が重要です。

- 親族内承継の場合

- 親族外承継の場合

- 外部への承継の場合

各承継方法の特徴と必要期間を詳しくみていきましょう。

親族内承継の場合

| 承継にかかった期間 | 全体の割合 |

| 5年以上 | 29.9% |

| 3年以上5年未満 | 11.5% |

| 1年以上3年未満 | 21.1% |

| 1年未満 | 22.8% |

| 準備期間はなかった | 14.7% |

親族内承継では、一般的に5〜10年の準備期間が必要です。

後継者となる親族が経営経験を積み、社員や取引先からの信頼を獲得するまでには相応の時間を要します。

例えば、後継者が入社してから部門責任者、役員、副社長といった段階を経て社長に就任するケースでは、各ポジションで十分な経験を積むことが重要です。

この期間中に経営理念の継承や財務管理能力の習得、人脈形成などを進めていく必要があります。

また、相続税対策や自社株式の移転計画なども並行して進める必要があり、税理士などの専門家と連携しながら長期的な視点で準備を進めることが成功の鍵です。

親族外承継の場合

| 承継にかかった期間 | 全体の割合 |

| 5年以上 | 7.3% |

| 3年以上5年未満 | 8.7% |

| 1年以上3年未満 | 26.6% |

| 1年未満 | 39.4% |

| 準備期間はなかった | 18.0% |

2023年の中小企業庁の調査データによると、約4割が1年未満、約3割が1〜3年で承継を実現しており、全体の約7割が3年以内に完了しています。

しかし、短期間での承継は、準備不足による経営の不安定化を招くリスクがあります。

特に、株式の取得資金の準備や既存株主との調整、金融機関からの理解獲得など、親族外特有の課題への対応も求められます。

社員や取引先への説明と理解の獲得、組織体制の見直しなども重要な要素です。

実態として短期間での承継が多い一方で、持続的な経営の安定を考慮すると、3〜5年程度の準備期間を確保し、計画的な承継プロセスの構築が望ましいでしょう。

外部への承継の場合

| 承継にかかった期間 | 全体の割合 |

| 5年以上 | 3.4% |

| 3年以上5年未満 | 3.7% |

| 1年以上3年未満 | 23.1% |

| 1年未満 | 50.2% |

| 準備期間はなかった | 19.7% |

M&Aによる外部への承継では、全体の約9割が3年以内に承継を完了しています。

約5割が1年未満で承継を実現し、さらに約2割は準備期間なしで実行されています。

このように短期間での実現が可能な理由として、専門的なM&A仲介会社の活用により、効率的なマッチングや手続きが行われる点が挙げられます。

ただし、企業価値を最大化し、より良い条件での承継を実現するためには、事前の経営改善や財務整理が重要です。

適切な買い手企業の選定、デューデリジェンスや条件交渉などのプロセスを考慮すると、1年程度の準備期間の確保が理想的です。

M&A仲介会社やアドバイザーの支援を受けることで、スピーディーかつ適切な承継が期待できます。

事業承継・引退の平均年齢

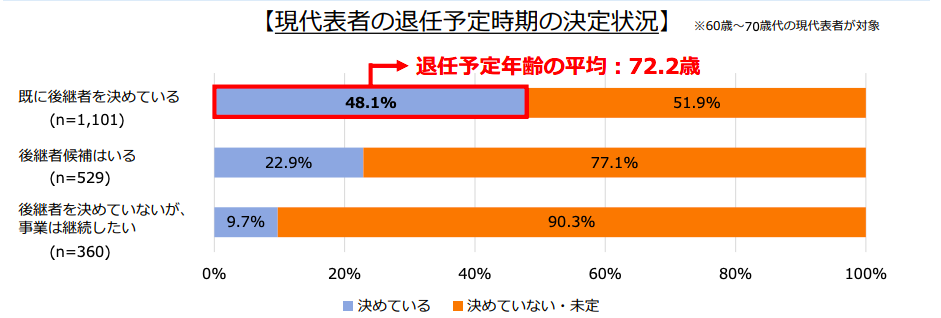

【引用】日本商工会議所「事業承継に関する実態アンケート」 調査結果

日本商工会議所の調査によると、既に後継者を決めている60〜70歳代の経営者が考える引退予定年齢の平均は72.2歳です。

業種や企業規模により差はありますが、多くの経営者が70歳過ぎまで現役を続け、その後事業承継を実行する予定であることが明らかになっています。

一方で、現代表者の平均就任年齢は44.4歳です。また、代表在任期間の平均は18.8年であるため、40歳代で経営者となり、約20年間経営を担った後、60歳代から承継準備を本格化させるサイクルが一般的です。

しかし、2024年時点での現代表者の平均年齢は62.1歳となっており、経営者の高齢化が進んでいます。

体力面や判断力の低下リスクを考慮すると、早期から計画的な承継準備を開始し、承継完了を目指しましょう。

事業承継の最適なタイミング

事業承継を成功させるには、タイミングの見極めが重要です。

会社の経営状況、後継者の準備状況、経営者自身の年齢など、複数の要因から総合的な判断が求められます。

なかでも事業承継に適したタイミングは以下の3つが挙げられます。

- 会社の経営が安定しているとき

- 適任の後継者を確保したとき

- 経営者が60歳に入る前段階

それぞれのタイミングについて詳しく解説します。

会社の経営が安定しているとき

業績が好調で財務状態が健全な時期は、事業承継を進める絶好のタイミングです。

経営が安定していれば、後継者は余裕を持って経営を引き継ぎ、新たな成長戦略の立案に注力が可能です。

逆に業績が低迷している状況での承継は、後継者に過度な負担を与えます。経営改善と承継準備を同時進行させる必要があり、失敗のリスクも高まります。

継続的な黒字経営を達成し、借入金の返済にも問題がない状態であれば、承継後の経営も安定しやすいです。このような好機を逃さず、計画的に承継準備に着手しましょう。

適任の後継者を確保したとき

信頼できる後継者候補が見つかった時点で、承継準備を本格化させましょう。

後継者の意欲と能力を見極め、早期から育成プログラムを開始できれば、スムーズな承継が実現します。

後継者候補には、経営者としての資質だけでなく、事業への情熱や社員からの信頼も求められます。これらの要素を兼ね備えた人材は希少であり、発見次第、積極的な育成投資を行うべきです。

また、後継者自身のライフプランも考慮し、双方が納得できる承継スケジュールの設定が大切です。

十分な準備期間を確保して後継者の不安を軽減し、余裕を持って経営を引き継ぐ環境を整えられます。

経営者が60歳に入る前段階

55〜60歳は事業承継の準備を開始するうえで、理想的な年齢です。

55〜60歳での着手により、計画的で余裕のある承継プロセスの構築が可能です。 この時期であれば、体力・気力ともに充実しており、後継者育成にも積極的に関われます。

また、相続税対策や退職金準備などの財務面の課題にも、時間的余裕を持って対応が可能です。早めの準備開始で、成功する事業承継を実現しましょう。

事業承継の早期着手がもたらすメリット

早期に事業承継の準備を始めれば、さまざまなメリットを享受できます。主に以下のメリットが挙げられます。

- 後継者を慎重に選定できる

- 後継者の育成ができる

- 早期の引退ができる

- 経営者の急逝・急病時の負担が軽減できる

- 事業承継資金の準備ができる

各メリットについて具体的に説明していきます。

後継者を慎重に選定できる

時間的余裕があれば、複数の候補者を比較検討し、最適な後継者を選定できます。

親族、社員、外部人材など、幅広い選択肢から企業の将来を託せる人材を見極められます。

後継者選定では、経営能力だけでなく、人格や価値観、ビジョンの共有度なども重要な判断基準です。十分な観察期間を設けることで、候補者を総合的に評価し、適切な判断を下せます。

また、選定プロセスを透明化し、関係者の理解と納得を得ることも可能です。時間をかけた丁寧な後継者選定は、承継後の組織の安定にも寄与し、社員の不安を最小限に抑える効果があります。

後継者の育成ができる

日本商工会議所の調査によると、後継者の承諾を得てから事業承継完了までに3年以上かかる企業が5割を超えています。

この期間には後継者教育や社内外の関係構築など、多くの準備が必要です。

早期着手により、段階的かつ体系的な育成プログラムを実施できます。 例えば以下のような多岐にわたる育成項目にも対応可能です。

- 実務経験の蓄積

- 経営判断力の養成

- 人脈形成

現経営者からの直接指導を受けられる期間も長くなり、経営理念や企業文化の継承も確実に行えます。

外部研修への参加や他社での修行期間の設定など、多様な育成機会の提供も可能です。

充実した育成期間は、後継者の自信と実力の向上につながり、承継後の経営の成功確率を高めます。

早期の引退ができる

計画的な事業承継により、経営者は自身の希望するタイミングで引退を実現できます。

早期の承継準備を進めておけば、60代での引退も可能となり、その後の人生設計において時間的な余裕が生まれます

趣味や社会貢献活動への参加、家族との時間の確保、新たなビジネスへの挑戦など、多様な選択肢が広がります。

また、会長や相談役として企業に関わり続けながら、段階的に権限を移譲する道も選択可能です。

早期の承継準備により、第二の人生をより長く、計画的に設計できます。

経営者の急逝・急病時の負担が軽減できる

事前の承継準備は、経営者の万が一の事態における組織や家族への負担を大幅に軽減します。

後継者への権限委譲や情報共有が進んでいれば、経営の空白期間を防ぎ、事業の継続性を確保できるためです。

例えば、緊急時対応マニュアルの整備、取引先や金融機関との事前調整により信用不安を回避できます。

また、相続手続きや事業継続の判断など、遺族が直面する課題への対策も事前に講じられます。

早期の承継準備により、不測の事態でも企業活動を停滞させず、家族の精神的・経済的負担の軽減が可能です。

事業承継資金の準備ができる

事業承継の早期着手により、株式買取資金や相続税納税資金の準備が非常にスムーズです。

長期的な視点で資金計画を立てられるため、企業や後継者の財務負担を分散できます。

例えば、生命保険の活用、退職金制度の整備、持株会社スキームの検討など、多様な資金対策を実施する時間を捻出することが可能です。

さらに、承継前の企業価値向上投資により、収益力を高め、株式評価額の適正化も図れます。

十分な準備期間の確保により、税理士や金融機関と連携した最適な資金調達方法を選択でき、円滑な事業承継が叶います。

事業承継の流れ

事業承継を成功させるには、体系的なプロセスに沿って準備を進める必要があります。

各ステップを着実に実行し、円滑な承継を実現しましょう。

- ステップ1:会社の現状把握と整理

- ステップ2:後継者の選定・育成

- ステップ3:事業承継計画の策定

- ステップ4:事業承継の実施

それぞれのステップについて詳しく解説します。

ステップ1:会社の現状把握と整理

事業承継の第一歩は、現状の正確な把握です。財務状況、事業内容、組織体制、株主構成など、多角的に分析を行いましょう。

特に重要なのは、企業価値の算定と経営課題の明確化です。客観的な評価を得るためには、第三者による企業診断を受けるのもおすすめです。強みと弱みを整理し、承継前に解決すべき課題を特定します。

また、株主名簿の整理や定款の見直しなど、法的な整備も同時に進めます。基礎的な準備により、後続のステップをスムーズに進められます。

ステップ2:後継者の選定・育成

現状把握を踏まえ、最適な後継者の選定を行います。親族、社員、外部人材それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、企業の将来を託せる人材を見極めましょう。

選定後は、体系的な育成プログラムを開始します。経営全般の知識習得、実務経験の蓄積、リーダーシップ開発など、段階的なカリキュラムを設定します。現経営者によるメンタリングも重要な要素です。

並行して、後継者を支える経営チームの構築も進めましょう。各部門のキーパーソンとの関係構築を促し、組織全体でのサポート体制を整備すると承継後の安定につながります

ステップ3:事業承継計画の策定

具体的な承継スケジュールと実行計画を策定します。5〜10年の長期計画を立て、各年度の達成目標を明確にしましょう。

例えば、株式移転、経営権移譲、代表者交代の時期を具体的に設定します。

財務面では、株式評価額の試算と税務対策の検討が必要です。

相続税・贈与税の負担を最小化するスキームは、税理士と協力して構築しましょう。

また、計画には定期的な見直し条項を設け、環境変化に柔軟に対応できる体制を整えておくことがおすすめです。

ステップ4:事業承継の実施

事業承継の実施は、計画に基づいた段階的なプロセスが成功の鍵です。

急激な変化は組織に混乱を招くため、おすすめできません。部分的な権限移譲から始め、徐々に責任範囲を拡大していけば、リスクを最小化できます。

重要な意思決定への後継者の参画を促し、取引先や金融機関への紹介も計画的に進めましょう。

また、社内外への承継アナウンスのタイミングは、慎重な見極めが必要です。

最終段階では、引き継ぎ文書の作成と前経営者による相談役としてのサポート体制により、円滑な世代交代を実現しましょう。

事業承継を行う際の注意点

事業承継を進める上では、いくつかの重要な注意点があります。

- 事業承継は長期間かかることを想定する

- 補助金等の支援制度を活用する

- 専門家に相談する

各注意点について詳しく説明します。

事業承継は長期間かかることを想定する

事業承継は一朝一夕には完了しません。5〜10年もの長期的な視点を持ち、焦らず着実な準備が重要です。急激な変化を伴う承継は失敗リスクを高めます。

予期せぬ課題や環境変化にも対応できるよう、スケジュールには余裕を持たせましょう。後継者の成長速度、市場環境の変化、法制度の改正など、さまざまな要因を考慮した柔軟な計画が必要です。

長期戦を覚悟しておくと、精神的な余裕も生まれます。一時的な困難に動揺せずに、最終目標に向かって冷静に対処できるように意識しましょう。

補助金等の支援制度を活用する

国や自治体では、事業承継を支援する制度を用意しています。事業承継・引継ぎ補助金、経営承継円滑化法に基づく税制優遇など、積極的に活用しましょう。

制度を利用することにより、承継にかかる財務負担を大幅に軽減できます。ただし、申請要件や手続きが複雑な場合もあるため、早期からの情報収集と準備が必要です。

商工会議所や中小企業支援センターなどの相談窓口の活用もおすすめです。無料相談や専門家派遣制度など、費用をかけずに専門的なアドバイスを受けられる機会が提供されています。

専門家に相談する

事業承継には、法務、税務、財務など多岐にわたる専門知識が必要です。弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家の支援により、適切な承継スキームを構築できます。

特に株式評価や相続税対策は、専門的な知識なしには最適解を見出すことが困難です。早期から専門家と連携し、総合的なアドバイスを受けながら準備を進めましょう。

M&A仲介会社やコンサルティング会社の活用もおすすめです。豊富な実績とノウハウを持つ専門家のサポートにより、効率的かつ確実な承継プロセスを実現できます。

早めの行動で事業承継をスムーズに実行しよう

事業承継の成功には、5〜10年の長期的な準備期間が必要です。経営者が60歳を迎える前に準備を開始できれば、余裕を持った承継プロセスを構築できます。

事業承継は企業の未来を決める重大な経営判断です。今すぐ行動を開始し、企業の持続的発展と円滑な世代交代を実現しましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方はは「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)