運送会社の課題とM&Aの動向について|売却までの流れと事例を紹介

近年では働き方改革による時間外労働の制限や、ドライバー不足の現状に伴い、厳しい経営課題に直面する運送会社も少なくありません。

経営状況の改善手段の1つとして、運送会社のM&Aが注目を集めています。

しかし、M&Aは非常に大きな決断です。具体的な流れやメリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討したいと考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では運送業界の課題とM&Aによる動向について詳しく解説し、さらに具体的な流れや事例についても紹介します。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

運送業界の現状と課題

運送業界は、私たちの生活や経済活動を支える重要なインフラですが、同時に多くの課題に直面しています。

運送業界の現状と課題は以下の通りです。

- 拡大する市場規模

- ドライバーの不足

- 宅配事業の拡大

- 経営状況の悪化

具体的に見ていきましょう。

運送業界の市場規模

| 市場規模 | 金額 |

| 日本の物流事業全体 | 約29兆787億円 |

| トラック運送事業 | 約18兆3,473億円 |

【出典】物流を取り巻く現状と取り組み状況について|国土交通省

運送業界は、EC市場の拡大や物流ニーズの多様化に伴い、市場規模を拡大しています。

令和3年度の日本の物流事業全体の市場規模はおよそ29兆円で、その中でもトラック運送事業は18兆円でした。これは全体の約6割を占めています。

物流市場は2014年から20兆円を超えて推移しており、今後も成長が見込まれています。

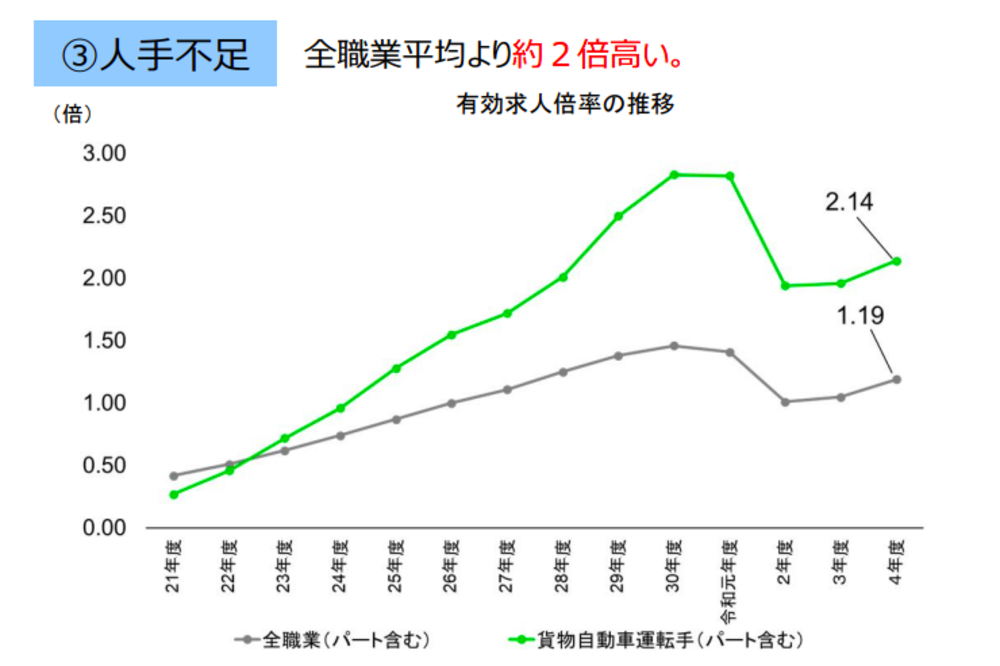

ドライバーの不足

【出典】物流を取り巻く現状と取り組み状況について|国土交通省

運送業界は、慢性的なドライバー不足に悩まされています。

原因としては、少子高齢化による労働人口の減少に加え、長時間労働や低賃金といった労働環境の問題があります。

トラックドライバーの年間労働時間は、全産業平均と比較して約2割長く、年間賃金は約5〜15%(20〜60万円)低いのが現状です。

ドライバー不足は、運送会社の経営を圧迫するだけでなく、物流の停滞を招く可能性もあります。

ドライバーの確保・育成は、運送業界にとって一刻を争う課題となっています。

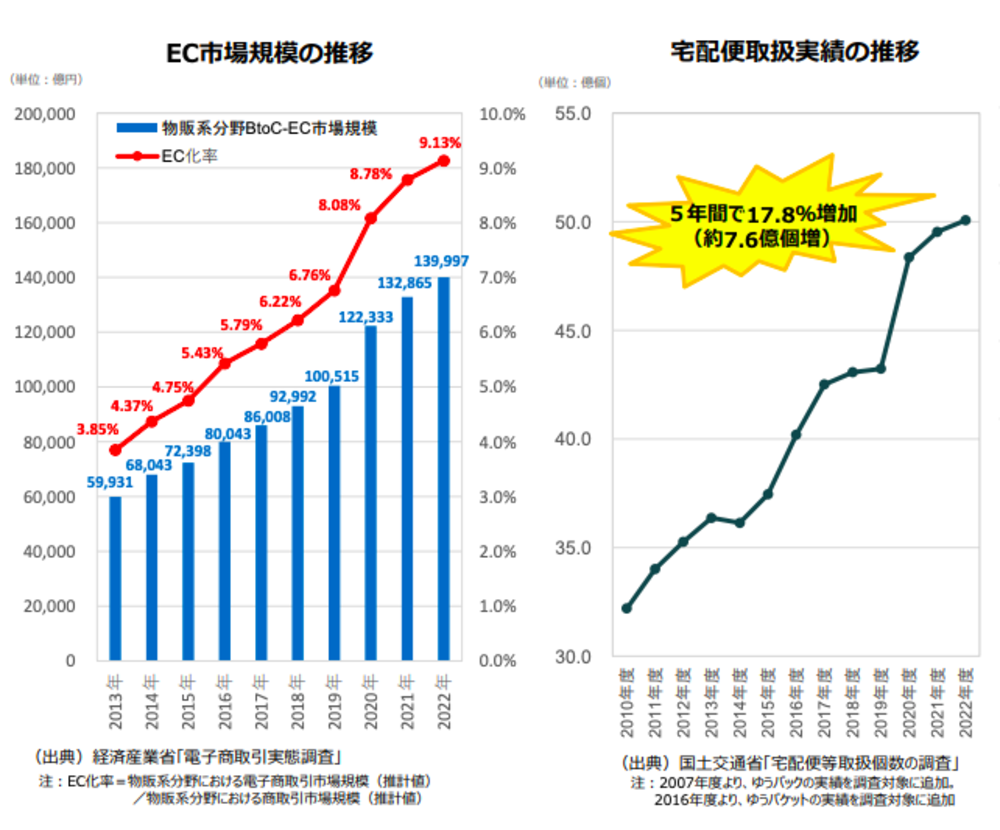

宅配事業の拡大

【出典】EC市場の推移・規模、宅配便取扱個数・再配達率|国土交通省

近年、インターネット通販の普及により、宅配事業が急速に拡大しています。

特に2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、通販需要が拡大したことで、宅配件数は急激に増加しました。

宅配事業の拡大は、運送会社にとってビジネスチャンスである一方、配送効率の向上やコスト削減といった課題も生み出しています。

また、再配達問題や交通渋滞の悪化など、社会的な問題も引き起こしています。

経営状況の悪化

| 従来 | 令和6年4月1日の改訂以降 | |

| 時間外労働規制 | なし | 年960時間

(原則 年720時間) |

| 1日あたりの拘束時間 |

※15時間超えは1週間に2回以内 |

※14時間超えは1週間に2回以内 |

【参照】物流を取り巻く現状と取り組み状況について|国土交通省

運送業界は、令和6年4月1日にドライバーの時間外労働時間や拘束時間を定めた「改善基準告示」による法改正が適用されました。

改善基準告示は、ドライバーの身体的な負担を減らす一方で、運送会社の売上の減少やドライバーの収入減少、さらに離職者数の増加につながります。

また、近年では燃料費の高騰により経営状況が悪化している運送会社も少なくありません。

仮に軽油価格が1円上昇した場合、全国ベースで年間約167億円もの負担が増加します。

業界の約9割が中小規模である運送会社では、このような厳しい状況下で廃業を検討する会社も増えています。

タクシー業界の現状とM&A動向|メリット・デメリットと事例を紹介

運送業界のM&Aの動向

近年は運送業界で、M&Aが活発に行われています。

M&Aが活発化する理由として、以下の4つの目的が挙げられます。

- 高齢化・後継者不足によるM&A

- 先進技術・デジタル化の導入によるM&A

- 業界再編によるM&A

- 関連業種との統合によるM&A

本章では、運送業界におけるM&Aの動向について解説します。

高齢化・後継者不足によるM&A

運送業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。

全国の運送業経営者のうち60代以上の経営者は全体の3割以上です。

さらに、事業継承を検討する経営者のうち約6割が後継者不在の状況に直面しています。

上記の課題を解消し、企業を存続する選択肢としてM&Aの重要性が高まっているのです。

M&Aを活用すれば、後継者がいない場合でも会社を第三者に譲渡し、長年培った事業価値を守ることができます。

また、社員の雇用継続や取引先との信頼関係の維持、地域物流インフラの安定化にも貢献できるでしょう。

先進技術・デジタル化の導入によるM&A

運送業界では、人手不足やコスト削減の対策として、AIやIoTなどの先進技術の導入が急速に進んでいます。

しかし、中小企業が大半を占める運送会社では、先進技術を導入するための資金やノウハウが不足しているケースも珍しくありません。

そこで、M&Aを選択肢とし、先進技術を持つ企業から出資を受けることで、効率化や競争力強化を図る運送会社が増加しています。

M&Aによりデジタル化を加速できれば、業務効率の改善や新たなサービスの開発につなげることが期待できます。

業界再編によるM&A

競争激化や規制緩和により、運送業界は再編に伴うM&Aの需要が高まっています。

大手企業が中小企業を買収したり、同業他社同士が合併したりすることで、規模の拡大や事業領域の拡大を図ることが可能です。

例えば、単独でドライバーの確保が難しい運送会社が、大手企業の傘下に入るケースも珍しくありません。

この場合、ドライバー不足の解消ができ、拠点拡大によって物流量も増やせるなど譲渡側、買収側の双方にとってメリットがあります。

また、より強固な経営基盤が可能であり、コスト削減やサービス向上も期待できます。

関連業種との統合によるM&A

倉庫業や物流システム開発会社など、関連業種を買収するM&Aも増加しており、サプライチェーン全体の最適化や、新たなサービスの提供にも有効です。

例えば、運送会社が倉庫業を買収すれば、保管から配送まで一貫したサービスを提供でき、顧客満足度の向上につながります。

また、梱包・包装事業者と統合できれば、精密機器や医薬品などの高付加価値商品に対応する特殊梱包も可能になります。

このように、関連業種との統合による技術獲得型のM&Aは、単なる規模拡大だけでなく、サービスの品質向上と競争優位性の確立に貢献します。

運送業界のM&Aにおける売却側のメリット・デメリット

本章では、M&Aの実行により売却側が得られるメリットと、注意すべきデメリットについて解説します。

| メリット | デメリット |

|

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

売却側のメリット

- 社員の雇用が維持できる

- 後継者問題が解決する

- 資金を獲得できる

- 債務が解消できる

- 取引先との関係維持が可能になる

- 大手グループへ参入できる

運送業界のM&Aにおける売却側のメリットは、事業の存続と将来の成長可能性を同時に確保できる点にあります。

社員の雇用維持や取引先との関係継続で事業の安定性が保たれ、後継者問題の解決や資金獲得、債務解消により経営者自身の将来不安も軽減されます。

また、大手グループに参入できれば、単に会社を存続させるだけでなく、新たな経営資源や販路を活用した事業拡大が可能です。

売却側のデメリット

- 希望条件が叶わない可能性がある

- 競業避止義務が課せられる

- 取引先から反対されるリスクがある

運送業界のM&Aにおける売却側のデメリットは、事業の自由度の低下と人間関係の変動に関わる問題です。

希望通りの条件が叶わないケースや、売却後の競業避止義務による事業制限など、自由度の低下が生じます。

また、取引先や顧客との長年の信頼関係が買収後に変化するリスクも存在します。

デメリットを最小化するには、早期からの入念な準備と交渉、関係者への丁寧な説明・調整が重要です。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

運送業界のM&Aにおける買収側のメリット・デメリット

運送業界のM&Aは、売却側だけでなく買収側にも大きな影響を与えます。

ここでは、買収側の視点から、M&Aのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

| メリット | デメリット |

|

|

買収側のメリット

- 事業規模の拡大

- 新規参入リスクを回避できる

- 経営資源の確保

- 人材を確保できる

- シナジー効果を発揮できる

運送業界のM&Aにおける買収側のメリットは、時間と労力を節約しながら企業の基盤強化と市場価値を高められる点にあります。

また、トラックなどの経営資源やドライバーといった人材を一度に獲得でき、人手不足の解決が可能です。

さらに、両社の強みを組み合わせたシナジー効果により、コスト削減や売上拡大といった相乗効果が期待できます。

自動車整備M&Aを成功させるポイント|事例と相場・相談先を解説

買収側のデメリット

- 簿外債務を引き継ぐリスクがある

- 社員が離職する恐れがある

- のれん価値下落のリスクがある

運送業界のM&Aにおける買収側のデメリットは、主に事前に把握しづらい隠れた課題とその対応の難しさにあります。

これらのリスクを最小化するためには、入念なデューデリジェンスの実施、適切なM&A手法の選択、そして買収後の統合プロセス(PMI)の丁寧な設計と実行が不可欠です。

運送会社のM&A相場

M&Aの相場は複数の条件から成り立ちますが、ある程度相場を把握しておくことがおすすめです。

M&Aにおける企業価値の評価方法のうち、代表的なものは以下の3つが挙げられます。

- コストアプローチ:企業の純資産をベースに評価する方法

- インカムアプローチ:将来の収益予測をベースに評価する方法

- マーケットアプローチ:類似企業の取引事例を参考に評価する方法

上記の評価方法を組み合わせて、より実態に即した価格の算定が一般的です。

例えば、株式譲渡スキームの場合、売却価格の相場は以下の計算方法で算出されます。

| 時価純資産+{実態営業利益 ×2〜5年} |

ただし、これはあくまで目安であり、個別の状況によって大きく変動する可能性があることを理解しておきましょう。

M&Aを成功させるためには、専門家のサポートを受けながら、自社の価値を正しく理解し、適切な価格での交渉が重要です。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

運送会社のM&Aの注意点

運送会社のM&Aは、事業拡大や経営改善の有効な手段ですが、実行の際は注意点があります。

以下4点の注意点を事前に把握し、適切な対策を講じましょう。

- 国土交通省の許可が必要なケースがある

- 運送業許可の引き継ぎ要件を確認する

- 労務管理体制を整える

- 社員の離職対策を行う

国土交通省の許可が必要になる

運送業の場合、M&Aによって経営主体が変わる際には、運送業を所管する国土交通省の許可をうける必要があります。

貨物自動車運送事業法の第30条には「国土交通大臣の認可を受けなければ、運送事業の譲渡および譲受の効力は生じない」と定められています。

許可を得るためには「事業の譲渡譲受許可申請書」を提出しましょう。

申請には以下の情報と添付資料が必要です。

| 必要情報 |

|

| 添付書類 |

|

運送業許可の引継ぎの要件を確認する

M&A後も運送業を継続するためには、運送業許可の引継ぎが不可欠です。

許可の引継ぎの要件は貨物自動車運送事業法の第5条、第6条の諸条件をクリアする必要があります。

例えば、譲受会社(買収側)が、運送業を適正に運営できる能力を有しているか、法令遵守体制が整っているかなどが審査されます。

また、事業譲渡の場合は運送業を経営するうえで必要な施設を保有しているかどうかも条件の対象です。

M&A契約を締結する前に、許可引継ぎの要件を十分に確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。

要件は非常に複雑であるため、確認する際には専門家の指示を仰ぐことをおすすめします。

労務管理体制を整える

運送業界では、長時間の拘束やサービス残業の常態化など、労務管理の課題が存在します。

労務上の問題は、売却時に社員から未払賃金を請求されたり、売却後に譲渡先の企業から損害賠償を求められるなど深刻な事態に発展する可能性があります。

M&Aを成功させるには、事前に労働時間管理の徹底や適正な賃金支払いなど労務管理体制の把握と改善が不可欠です。

また、デューデリジェンスの段階で、労務リスクの洗い出しや適切な情報開示も重要となります。

M&Aを実行する場合には、労務管理体制を整え、取引後のトラブルを防止しましょう。

社員の離職対策を行う

M&Aは、社員にとって大きな変化であり、不安や動揺を招くことがあります。

中小企業のM&Aでは、大手企業の傘下に入ることで、企業文化や経営方針が大きく変わることを懸念する社員も少なくありません。

M&A後に優秀な人材が離職してしまうと、事業の継続や成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

社員の離職を防ぐためには、M&Aの目的やメリットについて説明し、将来への不安を解消できるよう丁寧にコミュニケーションを取ることが重要です。

また、M&A後にキャリアアップの機会を提供するのも有効な対策です。

運送会社のM&A成功ポイント

運送会社のM&Aを成功させるためには、3つのポイントがあります。

- タイミングを重視する

- シナジー効果を最大化する

- 適切なM&A仲介会社を選定する

本章では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

タイミングを重視する

運送会社のM&Aは、市場の動向や法規制の変更など、外部環境の変化を敏感に察知し、最適なタイミングで実行することが重要です。

特にトラックドライバーの確保面は重要ですが、一般的にドライバーの年齢が高くなるにつれてM&Aに対する抵抗感が強くなる傾向があります。

また、燃料価格の変動や働き方改革関連法の施行時期なども業績や企業価値に直結します。

市場環境や経済状況に左右されやすい運送業界のM&Aは、実行するタイミングが成否を分ける重要な要素です。

シナジー効果を最大化する

M&Aは、売上拡大、コスト削減、ノウハウの共有など、さまざまなシナジー効果が期待できます。

M&Aを行う際には、どのようなシナジー効果を期待できるのかを明確にし、効果を最大限に引き出すための戦略を立てることが重要です。

シナジー効果の創出は、主に以下の3つが挙げられます。

- 強みの活用…両社の優れた能力や資源を組み合わせ競争力を高める

- 弱みの補完…自社の課題領域を相手企業の強みで補強し経営基盤を強化する

- 新価値の創造…両社の資源や技術の融合により革新的な製品・サービスを開発する

M&A候補先の事業内容や営業エリア、ドライバーや設備の状況などを把握し、どのような効果を生み出せるのか戦略を立てましょう。

適切なM&A仲介会社を選択する

M&Aを成功させるためには、自社のニーズに合ったM&A仲介会社を選ぶことが重要です。

実績や専門知識が豊富なM&A仲介会社を選ぶことで、業界特有の法規制や許認可、業務特性を熟知した専門家の関与により、デューデリジェンスの精度向上や潜在リスクの早期発見が可能です。

また、M&A仲介会社に依頼することで、類似案件の経験から適正な企業価値評価や条件交渉のノウハウを活かした支援も期待できるため、最適なパートナーを選定しましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

運送会社の売却までの流れ

運送会社のM&Aは、専門的な知識や経験が求められる複雑なプロセスです。

本章ではM&Aの開始からクロージングまでの一般的な流れを解説します。

- M&Aの目的の明確化

- 専門家への相談

- 交渉先の選定

- 秘密保持契約の締結

- トップ面談の実施

- 基本合意書の締結

- デューデリジェンスの実施

- 最終交渉・譲渡契約の締結

- クロージング

ステップを理解し、スムーズなM&Aを目指しましょう。

1.M&Aの目的の明確化

M&Aを実施するうえで、まずM&Aを行う目的の明確化が重要です。

- なぜM&Aを行うのか

- M&Aによってなにを実現したいのか

- 本当にM&Aが最適な手段なのか

M&Aの目的の例として、後継者不足の解消、事業の多角化、経営資源の強化などが挙げられます。

目的が明確であれば、その後のプロセスでの判断軸が定まり、より良い結果につながるでしょう。

2.専門家への相談

M&Aは専門的な知識や経験が必要となるため、専門家への相談は不可欠です。

M&A仲介会社、弁護士、公認会計士などの専門家に相談することで、M&Aに関するさまざまなアドバイスやサポートを受けることができます。

初期段階から専門家に相談できれば、M&Aの全体像を把握しやすく、トラブルやリスクを最小限に抑えられます。

3.交渉先の選定

M&Aの目的を達成するために、最適な交渉先を選定します。

交渉先の候補は、同業他社、異業種企業、投資ファンドなど多岐にわたるため、自社の事業戦略やM&Aの目的に合致する交渉先の選定が重要です。

複数の候補先を比較検討し、慎重に選定を行いましょう。

4.秘密保持契約の締結

交渉を進めるにあたり、交渉先との間で秘密保持契約(NDA)を締結します。

M&A交渉においては、自社の機密情報を開示する必要があるため、情報漏洩を防ぐために秘密保持契約は不可欠です。

秘密保持契約によって、開示された情報がM&A以外の目的で使用されることを防ぎます。

5.トップ面談の実施

交渉先とのトップ面談を実施し、M&Aに対する互いの意向やビジョンを確認します。

トップ面談は、M&A交渉の初期段階で行われることが一般的です。

経営者同士が直接話し合うことで、友好的な関係を築き、その後の交渉を円滑に進めるための重要な機会です。

6.基本合意書の締結

トップ面談を経て、M&Aの基本的な条件について合意が得られたら、基本合意書(LOI/MOU)を締結します。

基本合意書には、譲渡価格、譲渡方法、今後のスケジュールなど、M&Aの主要な条件が記載されます。

ただし、基本合意書は一部の条項を除いて、法的拘束力を持たない項目も含まれるため注意が必要です。

あくまでも条件交渉やデューデリジェンスを進めるための手続きであり、最終合意を確約するものではありません。

7.デューデリジェンスの実施

基本合意書締結後、買収側は売却側に対してデューデリジェンス(DD)を実施します。

デューデリジェンスとは、財務、法務、税務、労務など、多角的な側面から企業価値やリスクを調査する手続きです。

デューデリジェンスによって重大な問題やリスクが発覚するケースもあります。

デューデリジェンスの結果によっては、譲渡価格の見直しやM&Aの中止に繋がる可能性もあり、M&Aの成否を左右する重要なステップです。

8.最終交渉・譲渡契約の締結

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡条件について交渉を行います。

交渉がまとまれば、最終譲渡契約書(DA)を締結します。

最終譲渡契約書には、譲渡価格、譲渡日、表明保証、補償条項など、M&Aに関するすべての条件が詳細に記載されます。

9.クロージングの実行

最終譲渡契約書に基づき、株式や事業の譲渡、対価の支払いなどの手続きを行い、M&Aが完了します。

クロージング後、買収側は経営統合(PMI)を行い、M&Aの効果を最大化するための取り組みを進めます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

運送会社のM&A事例

運送会社のM&Aにおける2つの事例についてみていきましょう。

- 南日本運輸倉庫株式会社が不二運輸を買収した事例

- エディオンが室山運輸を買収した事例

南日本運輸倉庫株式会社が不二運輸を買収した事例

南日本運輸倉庫株式会社は、株式会社不二運輸の全株式を取得し完全子会社化を実現しました。

南日本運輸倉庫はCVSセンター、SMセンター、問屋センター、外食チェーンセンター運営に加え、全国小口共配事業を展開しています。

不二運輸は運送・倉庫保管業務を担い、自動車部品やお菓子の外箱、食品輸送など多様な商材の輸送にも対応しています。

このM&Aにより、輸送エリアの拡充やサービス品質の向上、多様なニーズに対応する総合物流サービスの構築を目指しています。

また、両社の物流ネットワークと専門性の統合により、業務効率の最適化とコスト競争力の強化といったシナジー効果が期待できます。

【参考】株式会社不二運輸をグループ化|南日本運輸倉庫株式会社

エディオンが室山運輸を買収した事例

株式会社エディオンは、2024年8月1日に室山運輸株式会社(岡山県倉敷市)の全株式を取得し子会社化を実現しました。

エディオンは家電販売を中核に、リフォーム、eコマース、ロボットプログラミング教育など多角的な事業を展開しています。

一方、室山運輸は一般貨物自動車運送事業に特化しています。

eコマース普及による物流需要が高まる一方、2024年問題による人材・トラック不足が深刻な課題を抱える運送会社が増加しています。

室山運輸のグループ化により、エディオンは物流機能の強化と効率化を図ります。両社の経営資源統合で、物流コストの最適化と顧客サービスの向上に貢献します。

【参考】室山運輸株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ|株式会社エディオン

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

M&Aで運送会社を活性化させよう

近年の運送会社は、高齢化、後継者不足、人材不足が相次ぎ、さらに燃料高騰や働き方改革による労働時間の制限など社会的背景によって厳しい経営状況を強いられています。

M&Aは、運送会社が抱える課題を解決するための有効な手段の1つです。

注意点とポイントを理解したうえでM&Aを検討・実行し、運送業界を活性化させましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)