介護施設の現状とM&Aの動向|メリット・デメリットや事例を解説

高齢化がすすむ日本では介護施設の需要が高まる一方で、施設スタッフの人材不足が深刻化しており、近年M&Aへの需要が高まっています。

M&Aは人材不足や経営状況の改善において有効な手段の1つですが、経営者にとって非常に大きな決断です。不安や迷いから決断をできずにいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では介護施設の現状とM&Aの動向、さらにメリット・デメリットと事例、成功のポイントについて詳しく解説します。

介護施設のM&Aについて理解し、自社の経営戦略に有効か改めて考えてみましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

介護業界の現状と課題

介護業界は、高齢化の進行に伴い需要が拡大していますが、同時に多数の課題を抱えています。

現在の介護業界の市場規模と課題は以下の通りです。

- 高齢化に伴う需要の増加

- 慢性的な人材不足

- 介護報酬の改定による供給量の不足

具体的に見ていきましょう。

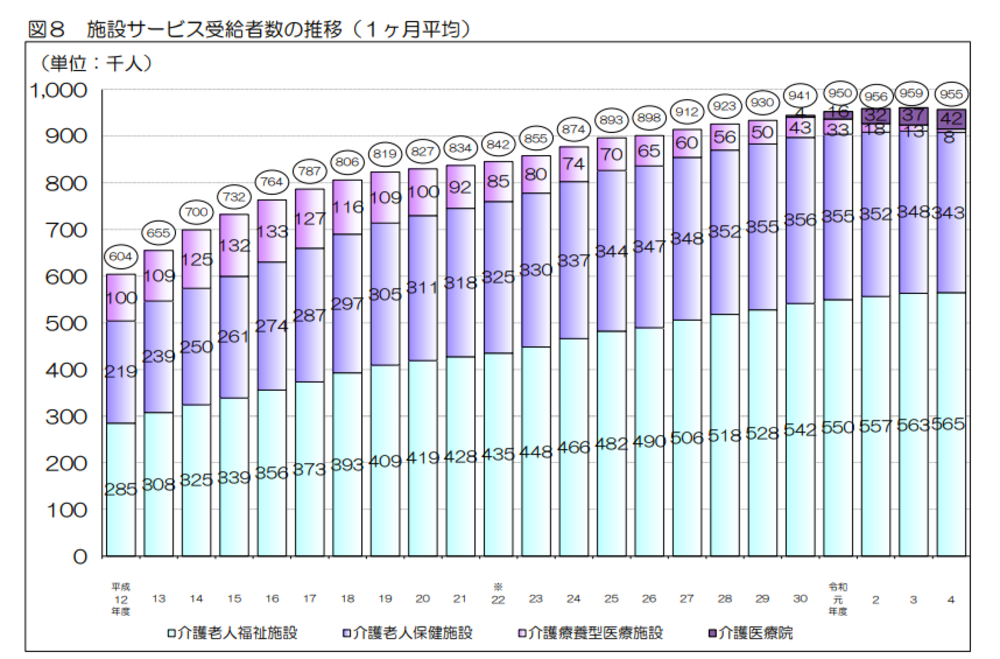

介護業界の市場規模

【引用】e-Stat政府統計の総合窓口「介護保険事業状況報告 2022年度」

近年、日本の人口は減少傾向にあり、高齢者の割合も増加の一途をたどっています。

2025年には、1947〜1949年ごろのベビーブーム期に誕生した団塊の世代の方々が75歳以上の年齢に達します。

これに伴い、2025年には75歳以上の割合が全人口の約18%に達し、2040年には約35%にまでのぼると予測されています。

高齢化が進むことにより、介護施設や在宅介護サービスの需要も増え、市場規模は今後もますます拡大すると予想できるでしょう。

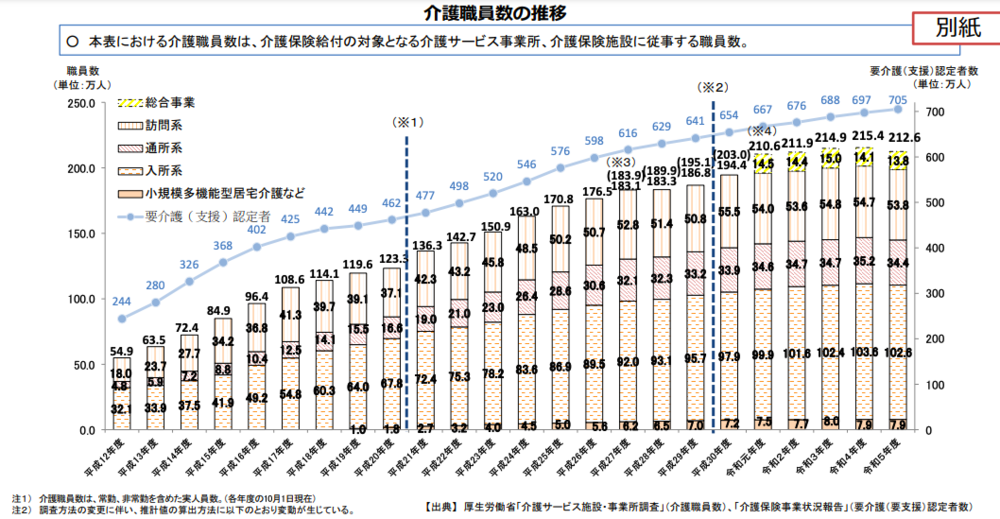

慢性的な人材不足

【引用】厚生労働省「介護職員数の推移の更新(令和5年分)について」

少子高齢化の影響で労働人口が減少する一方で、介護を必要とする高齢者は増加しており、介護職員の需要は高まるばかりです。

しかし、介護の仕事は身体的な負担が大きいことや、給与水準が低いことから、人材が集まりにくい状況にあります。

厚生労働省の調査によると、2022年度の介護職員数は約215万人となっています。

高齢化に伴い、2040年には約272万人の介護職員が必要になるとされており、今後約57万人の介護職員を確保する必要があります。

人材不足は、介護サービスの質の低下や、介護職員の負担増加につながる可能性があり、早急な対策が必要です。

介護報酬の改定による供給量の不足

介護報酬は、介護サービスを提供する事業者に支払われる報酬であり、通常3年に1度見直されます。

介護報酬が引き下げられると、介護事業者の収入が減少し、経営が悪化する可能性があります。

介護報酬の改定は、介護業界全体の構造に影響を与えるため、M&Aを検討する上でも重要な要素です。

実際に2024年の介護報酬改定では訪問介護の基本報酬が減額されています。

介護施設のM&A動向

介護業界におけるM&Aは、業界特有の課題を解決し、持続的な成長を目指すための有効な手段として注目されています。

介護業界では主に3つの目的でM&Aが実行されています。

- 人材確保のためのM&A

- 新規参入のためのM&A

- 経営状況改善のためのM&A

介護施設のM&Aの主な動向について具体的に見ていきましょう。

人材確保のためのM&A

同業他社とのM&Aは介護業界の人材不足に対する効果的な解決策です。

同業他社を買収できれば、介護スキルとノウハウを持つ即戦力の人材を直接取り込むことができ、採用コストや教育期間を大幅に削減できます。

また、M&Aによる事業規模で社員のキャリアパスが広がり、一般職員からリーダー職への昇進機会が増加します。

さらに、両社の教育システムを統合すると、より体系的な人材育成プログラムの構築が可能です。

積極的な人材育成の姿勢は採用活動でのアピールポイントとなり、業界内での企業イメージ向上にもつながります。

新規参入のためのM&A

異業種からの介護業界への新規参入も、M&Aの重要な動向です。

背景には、高齢化社会の進展に伴う介護需要の増加と、それに伴う市場の拡大が挙げられます。

介護業界は許認可や専門知識、人材確保などの面でゼロからの参入障壁が非常に高い業界です。

そのため新規参入企業は、既存介護施設の買収により、これらの障壁を一気に乗り越え、時間やコストを大幅に削減し、迅速な事業展開を目指すことができます。

M&Aで新規参入する企業の例には、以下のようなものがあります。

- 医療機関

- 建設業界

- 保険会社

各社の強みを活かした相乗効果が期待できます。

経営状況改善のためのM&A

介護施設の経営状況が悪化した場合、M&Aによって経営改善を図るケースもあります。

例えば、大手事業者による買収では、経営資源の活用と多角的な経営基盤により、介護報酬改定の影響を受けにくい安定した経営体制の構築が可能です。

また、規模の拡大によるコスト削減効果や、多様な介護サービスの展開による収益源の分散化で経営リスクを軽減できます。

小規模事業所が直面する介護報酬依存の課題を克服し、サービスの継続性と品質向上を実現することができます。

事業承継型M&Aとは?メリット・デメリット・成功のポイントを解説

介護施設のM&Aにおける売却側のメリット・デメリット

介護施設のM&Aは、売却側にとって事業の新たな展開や経営資源の有効活用の可能性がある一方で、社員の雇用や施設の運営に影響が出る可能性も考慮しなければなりません。

売却のメリットとデメリットを把握し、適切な判断を行いましょう。

| メリット | デメリット |

|

|

具体的に解説します。

売却側のメリット

- 後継者問題の解決

- 資金の獲得

- 経営資源の集中

- 社員の雇用維持

- 事業の成長・発展

M&Aによる売却は後継者不在の解決策となり、長年築いてきた理念とサービスの継続を実現する手段の1つです。

売却資金は新たな人生設計や老後資金として活用でき、複数施設を経営する場合には、不採算部門を切り離して経営資源を最適配分することも可能です。

社員の雇用を守りながら優良企業に事業を譲ることで、社員への責任を果たしつつ自らの事業発展にもつながります。

売却側のデメリット

- 社員の不安

- 企業文化の変化

- 情報漏洩のリスク

- 売却後の責任

- 希望価格での売却が難しいケース

社員は雇用条件変更への不安から離職するケースがあり、企業文化の違いへの適応も課題です。

また、M&Aの実施過程において情報管理は非常に重要です。

顧客データやその他経営にまつわるノウハウの引き継ぎを慎重に行う必要があり、売却後も一定期間の引継ぎが必要です。

さらに施設状況によっては想定売却価格を下回ることもあるため、事前の正確な価値評価と総合的なリスク分析が重要です。

介護施設のM&Aにおける買収側のメリット・デメリット

介護施設のM&Aにおいて、買収側にも様々なメリットとデメリットが存在します。

| メリット | デメリット |

|

|

本章では、買収側のメリット・デメリットを詳しく解説します。

買収側のメリット

- 人材確保

- 事業規模の拡大と効率化

- 新規エリアへの参入

- ノウハウや技術の獲得

買い手企業にとってM&Aは戦略的成長の有効な手段です。

慢性的な人材不足に悩む介護業界において、経験豊富な社員や有資格者を一度に獲得できる点は大きな魅力です。

既存施設との統合により管理コスト削減や業務効率化も期待できます。

また、地理的に離れた施設の買収では新規エリアへのスムーズな参入も実現できます。

さらに買収先が持つ独自のケア手法や運営ノウハウを自社に取り込むことで、サービス品質の向上と事業領域の拡大も可能です。

適切なM&A戦略は企業の競争力強化と持続的成長につながります。

買収側のデメリット

- 買収資金の負担

- シナジー効果を得られないリスク

- 簿外債務や偶発債務のリスク

- 社員のモチベーション低下

M&Aには多額の買収資金に加え、デューデリジェンスやアドバイザリー費用など大きなコストが発生します。

また、買収後に期待した相乗効果が実現せず、企業文化やシステムの違いから予想した経営効率化や収益向上が得られないケースも少なくありません。

さらに、入念な監査を実施しても、簿外債務や偶発債務が後から発覚するリスクがあり、発覚した際には経営計画に大きな影響を与えます。

介護業界のM&Aはメリットが大きい反面、財務・組織・人材面での様々な課題を伴います。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

介護施設のM&Aの相場

介護施設のM&A価格は施設規模、立地、稼働率といった様々な要素で変動するため、一律の相場を示すことは困難です。

一般的には「時価純資産額+営業利益3〜5年分」でM&Aの相場が算出されます。

| 例)時価純資産額が8,000万円、年間営業利益が2,000万円の介護施設の場合

【3年分の営業利益で計算した場合】 8,000+2,000×3=1億4,000万円 【5年分の営業利益で計算した場合】 8,000+2,000×5=1億8,000万円 |

価格を左右する要素は多岐にわたるため、正確な評価にはM&A専門家への相談がおすすめです。

介護施設のM&A事例

介護施設のM&Aは人材不足の解消や事業拡大において有効な手段です。

本章では実際に介護施設のM&Aの事例を2つ紹介します。

- ニチイケアパレスが介護施設運営の株式会社OA総研を子会社化

- 株式会社メドレーが介護施設事業のASFON TRUST NETWORKを買収

詳しく見ていきましょう。

ニチイケアパレスが介護施設運営の株式会社OA総研を子会社化

2025年1月31日に株式会社ニチイケアパレスは、株式会社ネオキャリア傘下の株式会社OA総研を子会社化し、介護事業の拡充を実現しました。

ニチイケアパレスが持つ居住系介護の運営ノウハウと、OA総研が首都圏で展開するサービス付き高齢者向け住宅や訪問介護などの多様なサービス基盤を組み合わせることで、相乗効果を生み出しています。

このM&Aにより、両社の強みを活かしたサービス提供体制が構築され、利用者一人ひとりに最適な介護サービスの実現が可能となりました。

首都圏における事業基盤強化とサービス品質向上の両立は、介護業界における戦略的M&Aの好例です。

【参考】ニチイケアパレスの子会社として株式会社OA総研が仲間に加わりました!|株式会社ニチイケアパレス

株式会社メドレーが介護施設事業の株式会社ASFON TRUST NETWORKを買収

2024年11月14日、株式会社メドレーは、人材・医療プラットフォーム事業を展開する企業として、株式会社ASFON TRUST NETWORK(以下ATN社)の全株式を取得し、戦略的な子会社化を実現しました。

このM&Aにより、メドレーは退院調整サービスの機能拡張を図り、病院だけでなく居宅介護支援事業所へのサービス提供範囲を拡大します。

ATN社が持つ「みんかい」事業の対面サービスとメドレーの介護施設紹介Webサービスを組み合わせることで、多様な利用者ニーズへの対応力が強化されました。

両社の強みを生かした相乗効果により、医療と介護の連携をさらに促進する体制が構築されています。

【参考】株式会社ASFON TRUST NETWORKの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ|株式会社メドレー

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

介護施設のM&A成功のポイント

介護施設のM&Aを成功させるためには、事前の準備と戦略が不可欠です。

M&Aを成功に導くためのポイントは以下の4つです。

- M&A先の現状把握と選定をしっかり行う

- 施設入居者の属性を把握する

- 施設の所有・メンテナンスの状況を確認する

- 適切なM&A仲介会社を見つける

具体的に解説します。

M&A先の現状把握と選定をしっかり行う

M&Aを成功させるためには、まずM&Aを検討している介護施設の現状を詳細に把握することが重要です。

買収側はM&A検討先の情報収集を、売却側は自社の強みを明確にしておきましょう。

双方が確認すべき状況は以下の通りです。

- 財務状況

- 運営状況

- 社員の状況

- 施設の老朽化具合

- 入居者の状況

あらゆる側面から徹底的に調査・開示し、双方の経営理念や目的に合致するM&A先の選定が大切です。

施設入居者の属性を把握する

入居者の年齢層、要介護度、収入状況の把握は、M&A後の運営戦略を立てる上で非常に重要です。

買収側は入居者ニーズに合ったサービス提供体制の検討を、売却側は入居者の安定性や満足度の証明を行います。

また、入居者の情報を分析できれば、将来的なニーズの変化を予測し、新たなサービスの開発も可能です。

買収側は継続的なサービス計画のため、売却側は施設の価値証明のために、双方が以下の情報に注目してM&Aを遂行しましょう。

- 年齢層: 高齢者向け、認知症患者向けなど、ターゲット層を明確にするため

- 要介護度: 介護サービスの提供体制を最適化するため

- 収入状況: 料金設定やサービス内容を検討するため

施設の所有・メンテナンスの状況を確認する

M&Aの対象となる介護施設が自社所有なのか、賃貸物件なのかによって、M&A後の経営に大きな影響を与えます。

買収側は将来コストの見積もりを、売却側は適切な維持管理の証明を行うことが重要です。

自社所有の場合は固定資産税や修繕費用が発生し、賃貸物件の場合は賃料や契約更新の条件などを確認する必要があります。

また、施設の老朽化具合やメンテナンス状況も確認し、必要な修繕費用を見積もっておきましょう。

確認すべき事項は以下の通りです。

- 所有形態: 自社所有の場合、土地や建物の権利関係

- 賃貸契約: 賃貸契約の内容(賃料、契約期間、更新条件など)

- メンテナンス状況: 定期的なメンテナンスの実施状況、修繕履歴など

適切なM&A仲介会社を見つける

介護施設のM&Aは、専門的な知識や経験が必要となるため、M&A仲介会社のサポートを受けるのが一般的です。

M&A仲介会社は、売却側には適正な価値評価と最適な買い手の紹介を、買収側には適切な案件選定と交渉をサポートします。

M&Aを成功させるためには、実績豊富で信頼できるM&A仲介会社を選ぶことが重要です。

M&A仲介会社を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

- 実績と経験

- 専門性

- ネットワーク

- 料金体系

- 担当者の対応

仲介会社を活用し、M&Aに関する煩雑な手続きや交渉をスムーズに進めましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

介護施設のM&Aの注意点

介護施設のM&Aは、事業の拡大や経営の効率化に繋がる有効な手段ですが、注意すべき点もいくつか存在します。

以下3つに注意して介護施設のM&Aを実施しましょう。

- 介護報酬の改正のタイミング

- 補助金の取り扱い

- 賃貸借契約の状況

- 社員の不安解消と雇用継続への対策

介護報酬の改正のタイミング

介護報酬は介護施設の主要な収入源であり、提供するサービスに対する対価を表します。

介護報酬は3年ごとに改正が行われ、その内容によっては施設の収益に大きな影響を与える可能性があります。

買収側は、介護報酬改定の動向を踏まえた収益予測を行い、将来的な事業計画の見直しを視野に入れることが重要です。

一方、売却側は改定後の収益見通しを適切に提示し、買収側の不安を解消する情報提供が求められます。

改定のタイミングによっては、M&Aの条件交渉に影響が出たり、M&A後の経営戦略の見直しが必要になる可能性があります。

M&Aを検討する際には、直近の介護報酬改定の内容と、今後の改定の方向性を買収側・売却側の双方が把握しておくことが不可欠です。

補助金の取り扱い

介護施設の運営には、国や地方自治体から様々な補助金が支給されているケースがあります。

補助金の交付条件がM&Aによって変更される場合や、返還が必要になる場合もあるため、M&Aを行う際には、補助金の取り扱いについて確認が必要です。

買収側は補助金継続の可否や条件変更のリスクを評価し、売却側は過去に受けた補助金の詳細と継続条件を明示することが重要です。

双方が協力して所管官庁への事前確認を行い、M&A後も安定した経営基盤を確保しましょう。

賃貸借契約の状況

介護施設が賃貸物件で運営されている場合、M&Aを行う際には賃貸借契約の状況を確認する必要があります。

賃貸借契約の内容によっては、M&Aの実施に際して、大家さんの承諾が必要になる場合があります。

買収側は契約条件や賃料の妥当性、賃貸期間などを精査し、売却側は賃貸人との良好な関係性やこれまでの契約履行状況を示すことが大切です。

双方の協力により、円滑な契約移行を実現し、安定した施設運営を継続できる環境を整えましょう。

社員の不安解消と雇用継続への対策

M&Aは、社員にとって大きな不安要素となる可能性があります。

雇用条件の変更や、組織体制の変化など、様々な不安を抱える社員も少なくありません。

M&Aを成功させるためには、社員の不安を解消し、モチベーションを維持させることが重要です。

買収側は優秀な人材の流出を防ぐための具体的な雇用継続策と新たな成長機会の提示を、売却側は社員への適切な情報提供と心理的サポートを行うことが必要です。

双方が協力して丁寧なコミュニケーションを図り、M&A後も質の高いサービスを提供できる体制を構築しましょう。

介護施設をM&Aで売却する流れ

介護施設のM&Aは、専門的な知識や手続きが必要となるため、慎重に進める必要があります。

本章ではM&A仲介会社に依頼した場合の一般的な流れを解説します。

- M&A仲介会社との契約

- M&A先の選定

- 基本合意書の締結

- デューデリジェンスの実施

- 最終契約書の締結

- クロージングの実施

具体的に見ていきましょう。

M&A仲介会社との契約

まず、M&Aをサポートしてくれる仲介会社を選定し、契約を結びます。

買収側は案件情報の収集や相手先との交渉力を重視し、売却側は施設価値の適正評価と守秘義務体制を重視してM&A会社を選定します。

仲介会社は、M&Aに関する専門知識やノウハウを持っており、条件整理、戦略の立案、相手企業の選定、交渉、契約締結まで、一連のプロセスをサポートしてくれます。

実績や得意分野、料金体系などを比較検討し、信頼できる仲介会社を選びましょう。

M&A先の選定

仲介会社と共に、M&Aの相手先候補となる企業を選定します。

買収側は自社の拡大戦略に合致する施設を探し、売却側は自社の希望条件(売却価格、社員の雇用維持、事業の継続など)を満たす買い手を探します。

シナジー効果が期待できる企業や、経営資源を有効活用できる企業などをリストアップしましょう。

複数の候補先がある場合は、それぞれの企業について詳細な情報を収集し、比較検討を行います。

双方がwin-winとなる相手を見つけることが、M&A成功の第一歩です。

基本合意書の締結

M&Aの相手先が決定したら、基本合意書を締結します。

買収側は独占交渉権の確保と価格の上限設定を、売却側は最低売却価格の保証と社員処遇の条件などを重視します。

基本合意書には、売却価格、M&Aのスケジュール、秘密保持義務、独占交渉権などが記載されます。

基本合意書は、法的拘束力を持つものではありませんが、その後の交渉や手続きの 基準となる重要な書類です。

弁護士などの専門家にも確認してもらい、慎重に内容を検討しましょう。

デューデリジェンスの実施

基本合意書の締結後、買収側は、売却対象となる介護施設に対してデューデリジェンスを実施します。

買収側は表面的には見えないリスクの発見と、適正価格の見極めを行い、売却側は適切な情報開示と円滑な調査協力を行います。

デューデリジェンスとは、財務、法務、税務、労務など、さまざまな側面から企業の価値やリスクを評価する調査のことです。

デューデリジェンスの結果によっては、売却価格や契約条件が変更されることもあります。

最終契約書の締結

デューデリジェンスの結果を踏まえ、M&Aの最終的な条件を決定し、最終契約書を締結します。

最終契約書には、売却価格、支払い方法、資産の譲渡、社員の雇用条件、表明保証などが詳細に記載されます。

最終契約書は、法的拘束力を持つため、弁護士などの専門家にも確認してもらい、慎重に内容を検討しましょう。

クロージングの実施

最終契約書に基づいて、M&Aの取引を実行します。

クロージングでは、株式や資産の譲渡、対価の支払いなどが行われます。

クロージングが完了すると、介護施設の経営権が買収側に移転し、M&Aの手続きは完了です。

クロージング後も、買収側はPMI(Post Merger Integration)と呼ばれる、買収後の統合プロセスを行い、売却側は必要に応じて経営移行のサポートを行い、利用者へのサービス継続性を確保します。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

M&Aによって増え続ける介護施設の需要に対応しよう

高齢化に伴い、需要が増加し続ける介護業界では、人材不足の解消や新規参入を目的としたM&Aが注目を集めています。

介護業界は、これからますます市場拡大が見込まれるからこそ、M&A実行による先を見据えた戦略は非常に有効です。

M&Aは企業経営者にとって非常に大きな決断ですが、多数のメリットもあります。

M&Aによって介護業界の課題を解決していきましょう。

よくある質問

介護施設のM&Aに関するよくある質問をまとめました。

Q1.現在、介護施設のM&Aを検討中です。売却後、買い手企業の方針によって運営の仕方やサービスの質が下がってしまうことはないのでしょうか?

介護施設のM&Aでは、買い手も行政の監督を受けながら利用者満足やブランド維持を重視するため、通常、サービスの質を大きく下げることは避けられます。

売却側としては、交渉段階で経営理念や運営方針について十分に確認し、共感できる相手を選ぶことが重要です。

さらに、従業員の雇用継続や運営体制の維持を契約条項に盛り込むことで、サービス品質の低下リスクを最小限に抑えられます。

Q2.近年、介護業界でM&Aが増えているのはなぜですか? また、M&Aはどのような目的で活用されることが多いのでしょうか?

介護業界でM&Aが増えている主な要因は、経営者の高齢化に伴う後継者不足です。

加えて、人材不足や介護報酬改定など予測困難な経営環境に対応するため、大手グループ傘下に入り経営基盤や採用力を強化するケースが目立ちます。

さらに近年では、地域展開や規模拡大を通じて効率化を図る、積極的な成長目的のM&Aも進んでいます。

Q3.介護施設のM&Aの際、行政手続きや許認可の取り扱いについて注意すべき点はありますか?

介護事業は許認可事業のため、M&Aの手法によって注意点が異なります。株式譲渡であれば法人格は変わらず、既存の許認可や指定はそのまま維持されますが、所轄自治体への変更届などの手続きが必要です。

一方、事業譲渡の場合は買い手が新たに指定申請を行う必要があり、許可取得までに時間を要することがあります。

売却後のサービス提供に空白が生じないよう、所轄自治体との事前協議を進め、介護M&Aに詳しい専門家と連携することが重要です。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)