人材派遣業界のM&A動向とは|高評価を得るためのポイントや注意点を解説

近年、労働市場の変化や企業の人材戦略の見直しにより、人材派遣業界でのM&Aが注目されています。一方で、 M&A戦略に不安を抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では人材派遣業界のM&A動向から高評価を得るポイント、注意すべき点まで詳しく解説します。 人材派遣業界のM&A動向を知って戦略的な事業展開を実現しましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

人材派遣会社とは

人材派遣業界の現状と特徴の理解により、事業戦略の方向性が明確にできます。

- 人材派遣業界の定義

- 人材派遣業界の市場

具体的に解説します。

人材派遣業界の定義

人材派遣業は、人材派遣会社が自社で雇用(登録)している労働者を、求人側企業に派遣しその対価として報酬を得る事業領域です。

雇用契約と業務における指揮命令系統が異なることが特徴です。雇用契約は派遣会社と派遣労働者間で交わされ、指揮命令系統は求人側企業から派遣労働者へ直接行われます。

法的には労働者派遣法に基づいて運営されています。

以前は、許可制と届出制の2つの派遣事業が混在していましたが、2015年9月の派遣法改正に伴いすべての派遣事業が許可制に一本化されました。

人材派遣業界の市場

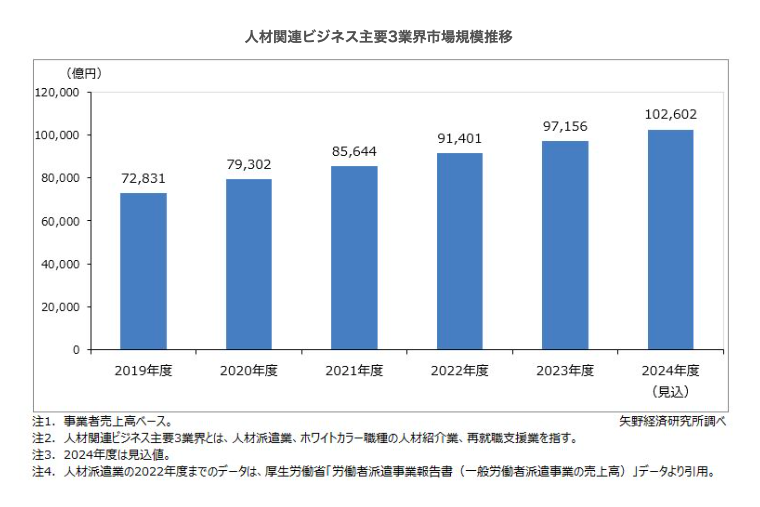

【引用】株式会社矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2024年)」

人材関連ビジネス(人材派遣業、ホワイトカラー職種の人材紹介業、再就職支援業)の市場規模は、2023年時点で拡大傾向であり9兆7156億円となっています。中でも人材派遣市場が大半を占めており、9兆2,800億円(前年度比5.9%増)を達成しています。

需要が高まる背景には、労働力不足が深刻化する企業の人材確保手段として人材派遣サービスが重要視されている点が挙げられます。特に、サービス、メーカー、金融、建築・不動産の業種での需要が多いです。

厚生労働省の統計によると派遣労働者数は約150万人を超えており、どの業界においても労働力としての重要な役割を果たしています。

コロナウイルスの蔓延により一時的な市場の縮小が見られたものの、現在では回復し安定的な成長トレンドを示しています。

また、デジタル化の推進により業務効率化が進み、より付加価値の高いサービス提供が求められる状況です。。

人材派遣業界のM&A動向

人材派遣業界では昨今、主に下記4つの目的からM&Aが実施されています。

- 同業者による事業拡大のためのM&A

- 事業継承のためのM&A

- 事業の多角化によるM&A

- DX化による業務効率化のためのM&A

それぞれ具体的に解説します。

同業者による事業拡大のためのM&A

同業者間でのM&Aは、事業規模の拡大と市場シェアの向上を目的としています。同業者とのM&Aは、新たな顧客基盤と登録人材を同時に獲得できるため、人材派遣業の競争力向上に直結する大きなメリットです。

また、管理部門が統合されることにより経費削減効果も期待できるため、利益の増加にもつながります。現在は大手人材派遣会社による中小人材派遣会社の買収も多く見られます。

事業継承のためのM&A

人材派遣業界では経営者の高齢化、および後継者不足が課題となっています。特に中小規模の人材派遣会社においては、事業の存続に関わる深刻な問題となっているケースも珍しくありません。

経営者の高齢化や後継者不足の課題解決の手段としてM&Aを活用した事業継承が注目されています。

人材派遣業は信頼関係に基づくビジネスモデルのため、事業継承では営業関係や業界ネットワークの引き継ぎが特に重要です。

また、経営ノウハウや顧客との信頼関係を確実に承継先企業に移転する必要があります。 事業継承し安定経営が継続されれば、取引企業との信頼関係も深まるため双方に有益な手段です。

事業の多角化によるM&A

人材派遣会社が新たな事業領域へ進出する目的としても、M&Aは有効な手段の一つです。人材紹介、研修、アウトソーシングなど、関連事業へ展開できれば、収益の多角化とリスク分散が可能であり、安定的な事業運営が可能です。

既存事業での知見や顧客基盤を共有できれば、顧客の利便性向上と収益拡大が期待できます。

また、競合他社と差別化できることも大きなメリットです。ワンストップサービスの提供により、顧客満足度の向上と収益機会の拡大を同時に達成できます。

DX化による業務効率化のためのM&A

DX推進を目的としたM&Aも注目されています。

例えばDX化を進めることで、派遣労働者と求人側企業とのマッチングシステムの導入や、AIを活用した人材配置の最適化を図るなど、業務効率と品質の向上が可能です。

また、競争力向上も見込め、また業務の自動化や効率化によるコスト削減も期待できます。デジタルプラットフォームの活用により、新規顧客の開拓も可能になるなど、メリットは多岐に渡るため、ITの技術・ノウハウを持つ企業とのM&Aも多く見られます。

人材派遣業界でM&Aを実施するメリット

M&Aの実施により、買収側と売却側の双方がさまざまなメリットを享受できます。

| 買収側のメリット | 売却側のメリット |

|

|

買収側、売却側のメリットについて、それぞれ具体的に解説します。

買収側のメリット

- 事業規模の拡大

- 優秀な人材・ノウハウの獲得

- 新規顧客・取引先の獲得

- シナジー効果

- 時間・コストの削減

買収側企業にとって、M&Aは事業を飛躍的に成長させるための有効な手段です。

ゼロから事業を立ち上げるよりも、時間とコストを抑えながら、新たな市場や顧客、そして人材派遣業に必要不可欠な人材を獲得できます。

新しいエリアへの進出や、対応職種を増やすことで、市場シェアを短期間で拡大できます。

また、売却側が築いてきた顧客基盤を引き継ぐことで、安定した収益が見込めることも魅力の一つです。

売却側のメリット

- 創業者利益の確保

- 事業継続性の保証

- 財務基盤の強化

- 経営リソースの制約からの解放

- グループシナジーの活用

売却側企業は、適切な買収価格により利益を確保できます。

事業の継続性が保証されることで、社員の雇用も安定し、また大手企業の傘下に入ることで、財務基盤の強化や事業拡大の機会を得られます。

より効率的な事業運営が可能になり、親会社の信用力を活用した新たな取引先の開拓も可能です。 また、親会社からの経営支援により、事業の安定化と発展が期待できます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

人材派遣業界でM&Aを実施するデメリット

M&Aの実施には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

| 買収側のデメリット | 売却側のデメリット |

|

|

それぞれのデメリットを適切に評価し、対策を講じることが重要です。

買収側のデメリット

- 買収価格の過大評価

- 組織文化のギャップによる影響

- 期待したシナジー効果が得られない

- 統合コストの増大

- 統合後の問題発覚

市場の競争激化により、複数の買収候補者が現れた場合、価格が高騰した場合、買収価格が適正水準を上回るリスクがあります。過度な投資をして、さらに期待したシナジー効果が得られなかった場合、投資回収が困難になることも考えられます。

また、統合過程では組織文化の違いが大きな課題です。企業風土や業務プロセスの相違により、社員の混乱や離職が発生する可能性があります。

統合作業に多くの時間と経営リソースを要するため、既存事業への注力が不足し、売上や競争力に悪影響を与えるリスクも存在します。

売却側のデメリット

- 従業員の離職リスク

- 経営の自由度の低下

- 企業価値の毀損

- 顧客関係の変化

- 待遇・労働条件の変更

統合に伴う企業文化や経営方針の変更により、創業者や経営陣の影響力が制限され、経営の自由度が大幅に低下します。経営に制限がかかることで、迅速な意思決定や独自の事業戦略の実行が困難になる可能性があります。

また、買収企業の方針により事業内容や顧客対応が変更される場合、既存顧客との関係に悪影響を与えるリスクも存在します。人材派遣業では顧客との信頼関係が事業の根幹であるため、事業変化は企業価値の低下に直結する可能性が高いです。

人材派遣業界のM&A費用相場

人材派遣業界のM&A費用相場は、企業規模や収益性により大きく異なり、一般的には下記計算式で求められます。

| 売却価格の相場 = 時価純資産 + 営業利益 × 2〜5年分 |

収益性の高い企業や成長性の高い事業領域では、より高い評価を受ける傾向があります。仲介手数料は成功報酬制として「レーマン方式」を採用しているケースが一般的で、取引金額の1〜5%程度が相場です。

M&A成立後予想外のトラブルを防ぐためには、売却側企業を精密に調査する「デューデリジェンス」や法務費用も別途発生するため、総額での予算計画が必要です。

M&Aの仲介手数料の相場|安く抑えるための3つのポイントと計算方法を解説

会社売却の相場はいくら?価格の計算方法と高く売る8つのポイント

人材派遣業界で相場より高く評価されるためのポイント

M&Aにおいて高評価を獲得するためには、戦略的な準備と適切なアピールが重要です。実践的なポイントを解説します。

- 対応できる経営課題は解消しておく

- 専門分野をアピールする

- 専門家のサポートを受ける

それぞれ具体的に解説します。

対応できる経営課題は解消しておく

財務状況の改善や法的リスクの解消など、買収側が懸念する要因を事前に解決しておきましょう。買収側の懸念要因がなくなることで、より良い条件でのM&Aの実現が期待できます。

特に人材派遣業界では、社会保険の加入漏れや労働時間管理の不備があると、買収後に法的責任を負うリスクが生じるため、労働法令の遵守状況が企業価値に直結します。

事前にコンプライアンス体制を整備し、適正な派遣料金設定を行うことで、買収側の信頼を獲得し、評価額の向上につなげましょう。

専門分野をアピールする

特定業界に関する知見や高い技術力を持つ人材の確保状況など、独自の強みや競合他社との差別化ポイントのアピールが重要です。専門性の高い人材を保有していることは、M&Aにおける企業価値の向上に直結します。

人材派遣業界では、専門性の高い人材の確保が重要な競争要因です。

例えばIT関連やエンジニア分野では技術者不足が深刻化しており、専門スキルを持つ人材が常に求められています。買収側にとって、即戦力となる専門人材のネットワークや確保ノウハウは、短期間での事業拡大を可能にする重要な資産です。

独自の強みを持つ企業は、将来にわたって安定した収益を見込めるため、買収価格においても高い評価を受けやすいです。

専門家のサポートを受ける

M&A仲介会社やアドバイザーの活用により、適切な評価の算出と交渉戦略の構築が可能です。人材派遣業界のM&Aでは、派遣登録者の質や専門分野での実績といった無形資産の評価が企業価値の大部分を占めます。

しかし、無形資産による価値を金額に換算する方法は複雑で、業界経験のない経営者が自力で行うことは非常に困難です。

専門家は過去の取引データと市場分析により、売り手の真の価値を数値化し、最適な買い手とのマッチングを実現します。結果として売却価格の大幅な向上が期待できます。

人材派遣業界のM&Aの流れ

M&Aの実施は下記の流れで行われることが一般的です。

- M&A仲介会社を選定する

- 相手企業を探す

- トップ面談の実施

- 基本合意書の締結

- デューデリジェンスの実施

- 最終契約

- クロージング

各段階での重要なポイントを詳しく解説します。

M&A仲介会社を選定する

人材派遣業界の知見を持つM&A仲介会社の選定が成功の鍵です。業界特有の課題や市場動向を理解した上で助言ができるため、効果的な戦略を構築できます。

さらに買い手探しや条件交渉、契約書の作成といった多くのことを委託できる点も魅力です。

人材派遣業界におけるM&A実績の有無や料金体系、提供サービスの内容を比較検討し、自社のニーズに最適な仲介会社を選択します。

また、担当者との相性や対応力も重要な判断要素となるので併せて確認しましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →相手企業を探す

続いて相手企業の選定です。相手企業の選定では、戦略的な適合性と文化的な相性を重視します。

市場調査や業界ネットワークを活用した情報収集により、候補となる企業を抽出します。候補となる企業が複数上がることもあるので、財務状況や事業内容の詳細分析を行い、最適な候補を絞り込みましょう。

その他、事業規模、事業エリアも詳しく分析し、M&A後も自社事業が成長できるかどうかを判断します。

トップ面談の実施

相手企業の選定が済んだら、経営陣同士の面談です。売却価格やスケジュール等の具体的な統合計画はもちろん、社員の処遇や期待できる効果等について議論を行います。

また、経営方針や両社のビジョンを共有し、統合後の方向性を明確化します。

現場レベルでの課題や懸念事項についても議論を行い、社員や関係者達も納得できるM&Aの実施を目指します。

基本合意書の締結

トップ面談が済んだら、その内容を元に基本合意書を作成・締結します。

基本合意書には、主要な取引条件や今後のスケジュールなどを記載した確認書ですが、法的拘束力はなく、最終的にM&Aが不成立になるケースもあるため注意が必要です。

しかし、独占交渉権、売り手のデューデリジェンスへの協力義務、秘密保持の3項目に関してのみ法的拘束力を持つため、交渉環境の確保やデューデリジェンスの詳細決定に役立ちます。

何より、合意内容を書面に残し明確にすれば、双方がM&Aに対して積極的な気持ちになれる他、合意内容の認識の相違も防げるので、非常に重要な業務です。

デューデリジェンスの実施

次のステップでは、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは、買収側企業が売却側企業の詳細な調査を行うことで、M&A成立後の想定外のトラブルを防ぐ目的で実施されます。

内容は財務・法務・事業など多岐に渡り、顧客との契約状況から収益の安定性を評価し、労働法規の遵守、システム・データベースの状況などを確認します。

評価・確認の結果に基づき、必要に応じて契約内容の調整が行われる場合もあります。

企業の売却価格を決める際の企業価値評価に必要な情報も、デューデリジェンス時に調査されるため、売却側企業はデューデリジェンスへの誠実な協力が不可欠です。

最終契約

デューデリジェンスが無事完了したら、結果を踏まえ最終的な取引条件を決定します。これまでの交渉で決まった条件以外にも、表明保証や補償状況を設定し、適切なリスク分配を行います。

またクロージング条件や実行スケジュールなども詳細に取り決めます。

取り決めた内容は、統合後の事業運営に大きな影響を与えるため、慎重に検討を進めることが重要です。

併せて、社員の処遇・雇用条件についてや、知的財産権や営業機密の取り扱いについても詳細に規定し、M&A後の離職やトラブルを未然に防ぐことに注力しましょう。

税務上の取り扱いや会計処理、契約締結後の具体的な手続きなども確認・取り決めることで、スムーズなクロージングを実施できます。

クロージング

すべての条件が満たされたら、契約内容の実行です。株式や資産の引き渡しや対価の支払いなどと同時に、社員や取引先への通知も実施します。

その後事前に取り決められている統合計画に基づき、事業統合が行われます。

また、必要な許認可など、法的な手続きも遅滞なく実施しましょう。システム統合や業務プロセスの整理・統一も段階的に進めていきます。

必要に応じて進捗確認を取り入れ、統合計画に沿った事業統合を進めていきましょう。

人材派遣業界のM&A事例

実際のM&A事例を通じて、業界の動向と成功要因を理解していきましょう。

- UTグループ株式会社の連結子会社であるGS社の売却

- ALSOKによるインドネシアの人材派遣会社SOSの株式取得

代表的な上記2つの事例について詳しく解説します。

UTグループ株式会社の連結子会社であるGS社の売却

2025年3月、UTグループは事業ポートフォリオの最適化を目的として、連結子会社であるGS社の全株式を創業者のLe Van Hoang氏に売却しました。

GS社はベトナム国内で人材派遣事業を展開していましたが、コロナ禍による技能実習生受け入れの停滞や、育成就労制度の導入により事業環境が大きく変化している状態でした。

UTグループは今後、日本国内の製造業向け人材サービスに注力する戦略転換を図るため今回の売却を決定しています。

売却価格は約22億円で、事業適合性の高い買い手への譲渡により、社員の雇用維持と顧客サービスの継続性を確保しています。戦略的な事業再編により企業価値の最大化を実現したM&A事例です。

【参照】UTグループ株式会社「連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ 」

ALSOKによるインドネシアの人材派遣会社SOSの株式取得

2023年6月、ALSOK(綜合警備保障)は、インドネシアの人材派遣会社SOSの株式を取得しました。SOSはインドネシアで人材派遣、警備、清掃、駐車場管理などのアウトソーシング事業を展開していました。

当M&Aにより、ALSOKの総合的な安心・安全サービスを東南アジア市場に展開可能となりました。

また、現地の人材ネットワークや業界知識の活用により、スムーズな事業立ち上げや、市場特性に適したサービス提供を実現しています。

文化や言語の違いによる壁を乗り越えるため、現地経営陣との密接な連携も構築されており、今後の事業展開に向けた基盤作りに成功しています。M&Aの実施で、リスクを抑えながら効率的な海外進出を実現した事例です。

【参照】綜合警備保障株式会社「PT. Shield-On Service Tbk 株式の取得契約締結に関するお知らせ」

人材派遣業界のM&Aの成功ポイント

人材派遣業界のM&Aにおける成功には、下記3点が重要なポイントです。

- 優秀な人材の離職を防ぐ

- 複数の買い手候補の企業と交渉をする

- 財務状況の分析をしておく

それぞれ順に解説します。

優秀な人材の離職を防ぐ

営業担当者は、登録スタッフや派遣先を確保するための非常に重要な存在であり、優秀な営業担当者の離職を防ぐことは、M&Aを成功させるための重要なポイントです。

適宜面談を実施するなどコミュニケーションを密に行い、適切な待遇改善やキャリアパスを提示してモチベーションの維持を図りましょう。

統合後においても、初期段階では特に丁寧なフォローを実施し、組織の安定化を目指しましょう。

複数の相手企業候補の企業と交渉をする

相手企業の強みを強化する、もしくは弱みを補う目的でM&Aを実施します。そのため、自社の資産価値の評価は交渉する相手企業側によって変化します。

複数企業と並行した交渉により、企業間の競争環境が生まれ、買収価格の向上や取引条件の向上など、より有利な条件で取引が可能です。

候補企業の企業文化やビジョン、社員の処遇など詳細条件も比較検討し、最終的な選定を行いましょう。

財務状況の分析をしておく

買収企業の財務状況の詳細分析は非常に重要です。

人材派遣業界では、派遣先企業からの入金と派遣スタッフへの給与支払いにタイムラグが生じるため、キャッシュフロー管理が事業継続の生命線となっています。

また、売り手が財務上の問題を隠している可能性もあり、表面的な情報だけでは真の企業価値を判断できません。財務分析により隠れた債務や会計処理の問題を事前に発見すれば、買収後の資金ショートや法的トラブルを回避できます。

さらに、収益構造の詳細把握により適正な買収価格を設定でき、過大投資による失敗を防げます。徹底した財務分析こそがM&A成功の基盤となり、安定した投資回収と事業成長が可能です。

人材派遣業界のM&Aでの注意点

M&Aの実施にはさまざまなリスクが伴うため、適切な注意点を理解しておくことが重要です。

| 買収側の注意点 | 売却側の注意点 |

|

|

買収側と売却側それぞれの注意点について解説します。

買収側の注意点

- 労働法規の遵守状況確認

- 派遣料金の適正性調査

- 契約内容・更新状況の確認

- 労働条件・就業規則の調査

- 市場環境変化リスクの評価

- 買収価格の妥当性

- 許認可の取得

買収側企業にとって最も重要な注意点は、法的リスクの事前把握です。人材派遣業は労働者派遣法に基づく厳格な規制業界であり、法令違反が発覚した場合の損失は極めて深刻です。

例えば、売却側企業が社会保険未加入だった場合、M&A完了後に数年分の保険料が遡及請求され、買収価格を大幅に上回る負担が生じる可能性があります。

また、派遣料金の設定が労働基準法に違反していた場合、労働基準監督署からの是正勧告や罰則により事業継続が困難になるリスクもあります。

さらに、人材派遣業の許認可は法人に紐づいており譲渡できないため、買収側企業は新たに許認可を取得しなければなりません。許認可取得には数カ月を要し、その間は事業を停止せざるを得ないため、事前の準備が不可欠です。

法的リスクを見落とすと、買収後に想定外の費用負担や事業停止により、投資回収が不可能になる恐れがあります。

売却側の注意点

- 従業員の働き方・待遇変化

- 経営陣の処遇・役割明確化

- 顧客関係維持の確認

- 売却価格妥当性の評価

- 競業避止義務

売却側にとって最も重要な注意点は、M&A後に従業員や顧客が離れてしまい、事業が立ち行かなくなるリスクを回避することです。人材派遣業は人と人との信頼関係で成り立つビジネスモデルであり、組織変更が事業継続に与える影響は極めて大きいです。

また、派遣先企業との取引関係も慎重な配慮が必要です。買収により担当者や契約条件が変更されると、長年築いてきた信頼関係が損なわれ、契約打ち切りのリスクが高まります。

さらに、事業譲渡の場合は法令により20年間の競業避止義務が課せられるため、売却後に同業での再起業が制限される点も重要な検討事項です。

リスクを事前に把握し、適切な条件設定を行うことで、売却後も事業価値を維持し、関係者全員にとって有益なM&Aを実現できます。

M&Aの実施で人材派遣業界の課題を解決しよう

人材派遣業界では、労働力不足や競争激化により多くの課題が存在しています。M&Aの戦略的活用により、課題を効果的に解決し、持続的な成長が実現可能です。

業界の専門知識を持つアドバイザーのサポートを受けながら、成功確率の高いM&A戦略を構築しましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)