警備業のM&A事例10選|活発化の理由と成功戦略【2025年版】

警備業界におけるM&Aは、人手不足や後継者不在、激化する競争といった深刻な課題を打開する手段として注目を集めています。

実際に、「このままでは事業の継続が難しい」「成長のチャンスを逃してしまうのではないか」と悩む経営者の方も少なくありません。

M&Aは、会社を次のステージへと導き、長年培ってきた信頼や従業員の雇用を守りながら、事業の存続と発展を可能にする有効な経営戦略です。

本記事では、警備業界のM&Aについて、業界の最新動向から具体的な事例10選、売り手と買い手双方のメリット、M&Aの具体的な進め方、そして失敗しないための専門的なポイントまで網羅的に解説します。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

警備業界とは?

M&Aの動向を深く理解するためには、まず警備業界がどのようなビジネスであり、どんな環境に置かれているのかを知ることが不可欠です。

ここでは、警備業界の基本的な業務内容から市場規模、そしてM&Aの引き金となっている業界特有の課題を解説します。

警備会社の4つの主要業務

警備業法では、警備会社の業務内容は以下の4つに明確に分類されています。それぞれ専門性が異なり、得意とする業務分野は警備会社によってさまざまです。

| 業務区分 | 名称 | 主な業務内容 | 具体例 |

| 第1号業務 | 施設警備業務 | 事務所・住宅・商業施設・駐車場など、特定の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。 | オフィスビルの常駐警備

ショッピングモールの巡回 イベント会場の入退場管理 |

| 第2号業務 | 交通・雑踏警備業務 | 人や車両が混雑する場所や、危険が伴う場所での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。 | 工事現場の車両誘導

お祭りや花火大会での雑踏整備 マラソン大会のコース警備 |

| 第3号業務 | 運搬警備業務 | 現金・貴金属・美術品などの財産を運搬する際の盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。 | 現金輸送車による売上金回収

貴重品の輸送警備 |

| 第4号業務 | 身辺警備業務 | 人の身体に対する危害の発生を、その身辺で警戒し、防止する業務。 | いわゆる「ボディガード」として、著名人や要人の警護 |

警備業界の市場規模と現状

警備業界は、社会の安全を守るインフラとして巨大な市場を形成しています。

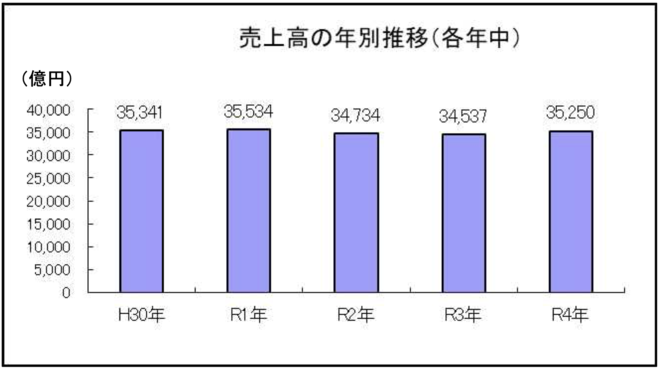

警察庁が発表した「令和4年における警備業の概況」によると、2022年の警備業の売上高は3兆5,250億円にのぼり、安定した市場規模を誇っています。警備業者数も1万社を超え、約58万人の警備員が全国で活躍しており、社会に不可欠な存在であることがわかります。

しかし、その内訳を見ると、業界の構造的な特徴が見えてきます。業界全体の売上高の約半分を、セコムやALSOKといった一部の大手企業が占めています。

その一方で、残りの市場を全国の数多くの中小・零細企業が分け合っているという、典型的なピラミッド構造です。

この「一部の大手」と「多数の地域密着型の中小企業」という構造が、後のM&Aの動向を理解する上で重要なポイントとなります。

(情報参照元:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和4年における警備業の概況」)

警備業界が直面する3つの深刻な課題

安定した市場とは裏腹に、警備業界は深刻な課題に直面しています。これが、M&Aが活発化している直接的な背景です。

- 課題①:深刻な人手不足と警備員の高齢化

警備業は、人の労働力に依存する「労働集約型産業」です。

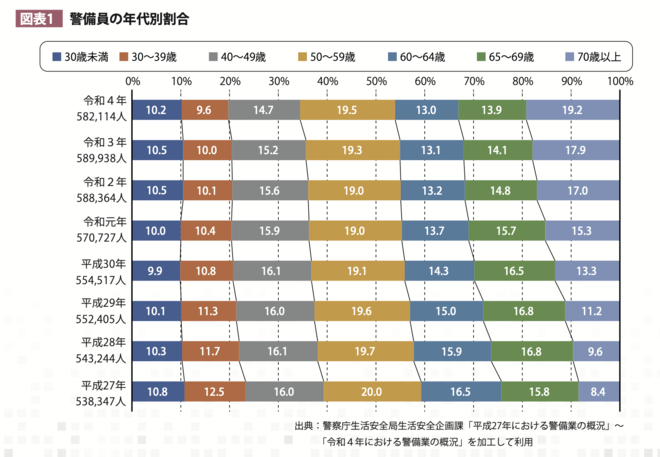

しかし、2022年度の有効求人倍率は全職業平均の1.45倍に対し、保安業は7.43倍と全産業の中でも特に有効求人倍率が高く、慢性的な人手不足に悩まされています。さらに、警備員の平均年齢も上昇を続けており、2022年度の警備員の年代別割合を見ると60歳以上が46.1%と半数近くを占め、中でも70歳以上の割合は19.2%と、年々増加している状況です。このように、次世代の担い手確保は業界全体の喫緊の課題です。

(情報引用元:全国警備業協会「警備業 高齢者の活躍に向けたガイドライン」) - 課題②:後継者不在による事業承継問題

業界の大半を占める中小企業では、経営者の高齢化も進んでいます。

長年地域に貢献し、黒字経営を続けてきた優良企業であっても、事業を引き継ぐ後継者が見つからず、廃業を選択せざるを得ないケースが後を絶ちません。 - 課題③:多様化するニーズと厳しい価格競争

近年、物理的な警備だけでなく、サイバー攻撃対策やドローン監視といった新しい技術への対応が求められています。

しかし、特に2号警備(交通誘導など)の分野では、公共事業の入札などを中心に厳しい価格競争にさらされており、新たな設備投資や人材育成のための利益を確保しにくいというジレンマを抱えています。

これらの根深い課題を解決し、事業を未来へつなぐための有力な選択肢として、多くの経営者がM&Aに注目しているのです。

警備業界のM&Aが加速する3つの理由

前のセクションで見たように、警備業界は、人手不足・後継者問題・ニーズの多様化といった構造的な課題を抱えています。これらの課題を乗り越え、事業を存続・成長させるための極めて有効な戦略として注目されているのが、M&Aです。

ここでは、警備業界でM&Aが加速している具体的な3つの理由・目的を解説します。

人材確保と事業承継の実現

M&Aは、警備業界の二大課題である「人手不足」と「後継者問題」を同時に解決する切り札となり得ます。

これは、会社を譲渡する売り手と、譲り受ける買い手の双方に大きなメリットがあるためです。

- 買い手側のメリット:

新たな警備員を採用し、一人前に育成するには膨大なコストと時間がかかります。

しかし、M&Aによって他の警備会社を譲り受ければ、その会社が抱える経験豊富な警備員や指導教育責任者などの有資格者を、即戦力として一度に確保できます。

これは、人手不足に悩む企業にとって最も迅速かつ確実な解決策です。 - 売り手側のメリット:

後継者がいないために廃業を選ぶと、長年築き上げてきた顧客との信頼関係や、従業員の雇用が失われてしまいます。

しかし、M&Aによって信頼できる第三者に会社を譲渡すれば、事業と従業員の雇用、両方の継続が可能です。

経営者は創業者利益を得て引退でき、従業員はより大きな企業の傘下で安定したキャリアを継続できる可能性もあります。

このように、双方のニーズが合致することで、業界全体の課題解決につながるのがM&Aの大きな特徴です。

スケールメリットの追求と成長戦略の加速

M&Aは、企業の成長を一気に加速させるための強力なエンジンとしても機能します。

特に、同業の警備会社同士のM&Aでは、スケールメリット(規模の利益)を最大限に活用できます。

- 営業エリアの拡大:

自社がまだ進出していない地域の警備会社を買収することで、営業拠点や顧客基盤を一瞬で手に入れられます。ゼロから支店を立ち上げるよりもはるかに早く、効率的に全国展開やエリア網の強化が可能です。 - コスト削減と収益性の向上:

複数の会社が一つになることで、本社機能(総務・経理など)を統合し、管理コストを削減できます。

また、制服や警備資機材などを共同で大量に購入することで、仕入れコストを抑えることも可能です。 - 大規模案件の受注機会創出:

会社の規模が大きくなることで、これまで対応できなかった空港や大規模商業施設・国際的なイベントといった、大規模な警備案件への入札に参加する資格を得られるようになります。これを機に、事業のステージを一段階引き上げることも可能です。

事業の多角化とDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

現代の警備ニーズは、もはや物理的な安全確保だけにとどまりません。M&Aは、こうした新しい時代の要請に応え、事業を変革するための手段としても活用されています。

- 事業の多角化:

警備業で培ったノウハウや顧客基盤を活かし、ビルメンテナンスや施設管理・介護・防災コンサルティングといった隣接領域の企業を買収する動きが活発です。

これにより、「安全・安心」を軸とした総合的なサービスを提供できるようになり、新たな収益の柱を確立できます。 - DXの推進:

AIによる画像解析システム・ドローンを活用した広域監視・サイバーセキュリティ対策など、自社にない先進技術を持つIT企業やベンチャー企業をM&Aによって取り込むケースも増えています。

これは、サービスの付加価値を高めると同時に、人手不足を補う省人化を実現するための重要な戦略です。

このように、M&Aは単なる事業の売買ではなく、会社の未来を創るための極めて戦略的な一手として、その重要性を増しています。

【2025年最新】警備業界におけるM&Aの4大動向

次に、近年の警備業界におけるM&Aの具体的なトレンドを、4つの大きな動向に分けて解説します。

動向①人材確保とエリア拡大を目指す同業種間のM&A

最も一般的なのが、警備会社同士によるM&Aです。

特に、全国展開を目指す大手・中堅企業が、特定の地域で強固な顧客基盤を持つ地元の優良警備会社を子会社化するケースが目立ちます。

このM&Aの最大の目的は、前述の通り「人材確保」と「営業エリアの拡大」です。

これによって、買い手企業は自社のサービス網の空白地帯を埋め、全国均一のサービスを提供できる体制をスピーディーに構築しています。

売り手である地元の警備会社にとっても、大手企業のブランド力や資本力を活用できるというメリットがあります。

動向②事業承継を目的とした中小規模のM&Aの増加

業界構造の変化を象徴するのが、事業承継を目的としたM&Aの増加です。

これは、後継者不在に悩む中小企業の経営者が、従業員の雇用と事業の存続を第一に考え、信頼できる同業他社や異業種の企業へ会社を譲渡するケースです。

以前は、会社を売ることにネガティブなイメージを持つ経営者も多く存在しましたが、近年ではM&Aがハッピーリタイアを実現するためのポジティブな選択肢として広く認識されるようになりました。

この動向は、今後ますます加速していくと予想されます。

動向③IT・建設など異業種からの新規参入とシナジー創出

警備業界の安定した需要と、自社事業とのシナジー効果を求めて、異業種からM&Aによって新規参入する動きも活発化しています。

例えば、IT企業がサイバーセキュリティと物理セキュリティを融合させた総合的な安全サービスを提供するために警備会社を買収したり、ビルメンテナンス会社が建物管理サービスの一環として警備業務を内製化したりするケースです。

また、建設会社や人材派遣会社が、自社で必要となる交通誘導警備員を安定的に確保するために警備会社を子会社化する動きも見られます。

動向④DX・省人化技術(AI・ドローン等)の獲得を目的としたM&A

第4の新たなトレンドとして、DX(デジタルトランスフォーメーション)や省人化技術の獲得を目的としたM&Aが注目されています。

これは、深刻化する人手不足への対策と、警備サービスの高度化を両立させるための動きです。

具体的には、AIによる高精度な画像解析技術を持つベンチャー企業や、ドローンを活用した広域監視システムを開発する企業などを、警備会社が買収するケースがこれにあたります。

自社でゼロから技術開発を行うよりも、M&Aによって先進技術と開発人材を一度に獲得する方が、変化の速い現代においては効率的です。

この動向は、警備業界が労働集約型産業から、テクノロジーを駆使する知識集約型産業へと変貌していく過程を象徴しています。

【目的別】警備会社のM&A最新事例10選

M&Aの動向をより具体的に理解するために、実際に行われたM&Aの事例を見ていきましょう

ここでは、代表的な事例を4つの目的別に分類し、それぞれのポイントを解説します。

同業種間の規模拡大・エリア補完の事例

まずは、警備会社同士のM&A事例です。

事業基盤を強化し、競争力を高める狙いがあります。

事例①:【資本業務提携】セコム × 共栄セキュリティーサービス

業界最大手のセコム株式会社が、空港保安警備やイベント警備に強みを持つ共栄セキュリティーサービス株式会社と資本業務提携を締結した事例です。

この提携は、単なる子会社化ではなく、互いの独立性を保ちながらノウハウや人材を交流させ、より高品質な警備サービスの共同開発を目指すものです。

大手同士が手を組むことで、業界全体のサービスレベル向上を牽引する狙いがあります。

(情報参照元:共栄セキュリティーサービス株式会社「セコム株式会社との業務提携及び資本提携に関するお知らせ」)

事例②:【子会社化】東洋テック × 五大テック

関西を地盤とする東洋テック株式会社が、同じく関西で事業を展開する五大テック株式会社を子会社化した事例です。

その結果、東洋テックは自社の警備網が手薄だったエリアを補完し、関西圏におけるドミナント戦略(地域集中出店)を一層強化しました。

地域内での競争優位性を高める、典型的なエリア補完型のM&Aと言えます。

(情報参照元:東洋テック株式会社 「五大テック株式会社の株式取得(連結子会社化)に関するお知らせ」)

事例③:【子会社化】セントラル警備保障 × ワールド警備保障

セントラル警備保障株式会社(CSP)が、以前から出資していた宮城県のワールド警備保障株式会社へ追加出資し、連結子会社化した事例です。

2021年に行われたこのM&Aは、CSPが中期経営計画で掲げる「地方部門の見直し」の一環として実施されました。

目的は、CSP仙台支社と他のグループ会社、そしてワールド警備保障の3社体制を最適化し、東北地区全体の収益を最大化することです。

地域における既存のグループ会社との連携を深め、経営基盤を強化する戦略的なM&Aと言えます。

(情報参照元:セントラル警備保障株式会社 「CSP 東北地区の再編に関するお知らせ」)

異業種からの参入・シナジー創出の事例

次に、警備業界以外の企業が警備会社を買収した事例です。異業種のノウハウを持ち込むことで、新たな価値を生み出すことが期待されます。

事例④:【IT業界×警備】アイ・エス・ビー × アート

システム開発を手掛けるIT企業の株式会社アイ・エス・ビー(ISB)が、警備会社の株式会社アートを子会社化した事例です。

このM&Aの目的は、ISBが持つAIやIoT、モバイルといった先進技術と、アート社が現場で培ってきた警備ノウハウを融合させることにあります。

ITの力で警備業務を高度化・効率化する「スマートセキュリティ」分野の新たなソリューションを創出し、企業価値向上を目指す、典型的なシナジー創出型のM&Aです。

(情報参照元:株式会社アイ・エス・ビ「株式会社アートの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)

事例⑤:【IT業界×警備】エルテスセキュリティインテリジェンス × アサヒ安全業務

デジタルリスク対策を手掛けるエルテス株式会社が、警備会社であるアサヒ安全業務社を子会社化しました。

インターネット上の警備(デジタル警備)と現実世界の警備(フィジカル警備)を融合させ、企業の総合的なリスク管理をワンストップで提供する新たなサービス創出を目指しています。まさにDX時代を象徴するM&Aです。

(情報参照元:株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス 「エルテスセキュリティインテリジェンス及びその子会社であるアサヒ安全業務社の社名変更のお知らせ」)

事例⑥:【物流業界×警備】センコーグループHD × 日制警備保障

物流大手のセンコーグループホールディングス株式会社が、交通誘導警備に強みを持つ日制警備保障株式会社を買収しました。

自社の数多くの物流施設や輸送業務における安全確保を内製化し、コスト削減とサービス品質向上を図ることが主な目的です。

(情報参照元:日制警備保障株式会社「株主変更のお知らせ」)

事業多角化・海外展開の事例

警備という枠を超え、新たな事業領域に進出したり、海外市場に活路を見出したりするM&A事例です。

事例⑦:【介護事業へ進出】綜合警備保障(ALSOK) × らいふホールディングス

綜合警備保障株式会社(ALSOK)が、介護施設を運営するらいふホールディングス株式会社を買収した事例です。

ALSOKが持つ高齢者向けの見守りサービスや駆けつけサービスと、専門的な介護サービスを組み合わせることで、「安全・安心」を軸としたシニア向け事業の多角化を推進しています。

(情報参照元:株式会社らいふホールディングス「らいふグループの再編についてのご案内」)

事例⑧:【海外展開】セコム × マレーシア・シンガポールのセキュリティ会社

セコム株式会社が、マレーシアとシンガポールのセキュリティ関連企業を相次いで買収した事例です。

日本の高品質な警備システムと長年培ったノウハウを武器に、経済成長が著しいアジア市場での事業拡大を加速させる、典型的なクロスボーダーM&Aです。

(情報参照元:セコム株式会社「アジア地域のセキュリティ事業を強化 マレーシア、シンガポールのセキュリティ会社2社がグループ入り」)

グループ内再編・事業承継の事例

最後に、グループ内の経営効率化や、事業承継を目的としたM&A事例です。

事例⑨:【グループ内再編】綜合警備保障(ALSOK) × ALSOKリース(吸収合併)

綜合警備保障株式会社(ALSOK)が、100%子会社であったALSOKリース株式会社を吸収合併した事例です。グループ内に分散していた経営資源を本体に集中させることで、意思決定の迅速化と経営効率の向上を図ることを目的としています。

(情報参照元:ALSOK株式会社「完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」)

事例⑩:【事業承継】トスネット × アーバン警備保障

東北地方を地盤とする株式会社トスネットが、後継者問題を抱えていた東京都の株式会社アーバン警備保障を子会社化した事例です。

このM&Aにより、トスネットは念願だった首都圏への進出を果たし、一方のアーバン警備保障は事業と従業員の雇用を維持することに成功しました。事業承継型M&Aの成功例と言えます。

(情報参照元:株式会社トスネット「株式会社アーバン警備保障の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」)

警備会社のM&Aで得られるメリット

M&Aは、警備業界が抱える課題を解決する上で、売り手と、買い手の双方にとって、大きなメリットをもたらすWin-Winの経営戦略となり得ます。

ここでは、それぞれの立場から得られる具体的なメリットを解説します。

売り手側のメリット

後継者問題や将来への不安を抱える経営者にとって、M&Aは多くの悩みを解決し、会社の未来を存続させる選択肢です。

| メリット | 詳細 |

| 後継者問題の解決 | 後継者がいなくても、信頼できる買い手に事業を引き継ぎ、会社を存続させられます。 |

| 従業員の雇用維持 | 廃業することなく、従業員の雇用を守れます。大手グループ傘下に入ることで、待遇が改善されるケースも少なくありません。 |

| 経営基盤の強化 | 大手グループの豊富な資金力やブランド力・経営ノウハウを活用できるようになり、経営が安定します。 |

| 創業者利益の獲得 | 経営者は会社を売却した資金を元に、新たな事業を始めたり、リタイア後の生活資金に充てることも可能です。 |

| 個人保証の解消 | 中小企業の経営者は、会社の借入金に対して個人で連帯保証しているケースが多くありますが、M&Aによってその重責から解放されます。 |

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

買い手側のメリット

一方、事業拡大や新規参入を目指す買い手にとっても、M&Aは時間とコストを大幅に節約できる、極めて効率的な成長戦略です。

| メリット | 詳細 |

| 人材の確保 | 警備業界の最大の課題である人手不足を、M&Aによって一気に解消できます。

また、経験豊富な警備員や有資格者をまとめて獲得できます。 |

| 事業規模の拡大 | 新たな営業エリアや顧客基盤を短期間で獲得し、事業規模をスピーディーに拡大できます。 |

| 新規事業への参入 | 異業種の会社を買収することで、自社にないノウハウや技術を獲得し、新たな事業分野へ参入する時間を短縮できます。 |

| シナジー効果の創出 | 両社の強みを組み合わせることで、コスト削減、販売網の拡大・新サービスの開発など、1+1が2以上になる「シナジー効果」が期待できます。 |

警備会社M&Aの一般的なプロセスと費用

実際にM&Aを進めるには、どのような手順を踏み、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

ここでは、M&Aの基本的な流れから、警備業界でよく用いられる手法、そして必要な費用と相談先について解説します。

M&Aの基本的な流れ

M&Aは、一般的に以下のようなステップで進められます。相談から最終的な契約成立まで、通常は半年から1年以上の期間を要します。

- M&A専門家への相談・準備

まずはM&A仲介会社などの専門家に相談し、秘密保持契約を結んだ上で、自社の状況や希望を伝えます。会社の強みや課題を整理し、売却の希望価格などを検討する準備段階です。 - マッチング(相手企業探し)

専門家が、自社の希望に合った相手候補(買い手)を探し、匿名で情報を提供します。候補企業が関心を示せば、より詳細な企業情報(企業概要書)を開示し、本格的な検討に進みます。 - トップ面談・基本合意

売り手と買い手の経営者同士が直接会い、経営理念やビジョン、M&Aに対する考えなどを共有します。双方の意思が固まれば、譲渡価格やスケジュールなどの基本的な条件を定めた「基本合意書」を締結します。 - デューデリジェンス(買収監査)

買い手側が、売り手企業の経営実態や財務状況、法務上のリスクなどを詳細に把握・調査するプロセスです。公認会計士や弁護士などの専門家チームによって行われ、M&Aを進める上で最も重要なステップの一つです。 - 最終条件交渉・最終契約

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や従業員の処遇といった詳細な条件を交渉します。双方が合意に至れば、法的な拘束力を持つ「最終契約書」を締結します。 - クロージング(決済・引き渡し)

最終契約書の内容に基づき、株式や事業の引き渡しと、対価の支払いが行われます。このクロージングをもって、M&Aの全プロセスが完了となります。

警備業でよく使われるM&Aの手法

M&Aにはさまざまな手法がありますが、警備業界の中小企業M&Aでは、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つが用いられます。

株式譲渡は、売り手企業のオーナーが保有する株式を買い手に売却することで、会社の経営権を丸ごと引き継ぐ手法です。中小企業のM&Aでは最も一般的な手法です。

- メリット: 手続きが比較的シンプルです。会社そのものが存続するため、従業員の雇用契約や顧客との取引契約・各種許認可などを包括的に承継できるのが最大の利点です。

- デメリット: 会社を丸ごと引き継ぐため、不要な資産や帳簿には載っていない簿外債務なども引き継いでしまうリスクがあります。

- 警備業でのポイント: 警備業認定は会社に対して付与されるため、株式譲渡であれば原則としてそのまま引き継げます。

事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を、買い手が個別に選んで譲り受ける手法です。例えば、「施設警備事業だけを売却する」といったことが可能です。

- メリット: 買い手は欲しい事業や資産だけを選んで買収できるため、簿外債務などを引き継ぐリスクを避けられます。

- デメリット: 手続きが煩雑になります。従業員からは個別に転籍の同意を得る必要があり、顧客との契約も全て結び直さなければなりません。

- 警備業でのポイント: 警備業認定は会社に紐づいているため、買い手側で新たに認定を取得する必要があります。 この手続きに時間と手間がかかる点が大きな注意点です。

M&Aにかかる費用と専門家への相談先

M&Aを進めるにあたっては、専門家への報酬などの費用が発生します。

M&Aにかかる主な費用

- 仲介手数料: M&A仲介会社に支払う手数料です。成功報酬型が一般的で、譲渡価格に応じて算出される「レーマン方式」が広く用いられています。

- 専門家費用: デューデリジェンスを依頼する弁護士や公認会計士への報酬、契約書作成にかかる費用などが発生します。

主な相談先

- M&A仲介会社: 売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場で相手探しから交渉、契約成立までを一貫してサポートしてくれます。豊富な実績とネットワークが強みです。

- 金融機関(銀行、証券会社など): 取引のある金融機関のM&A部門に相談することも可能です。一般的に大規模な案件に強い傾向があります。

- 事業承継・引継ぎ支援センター: 国が運営する公的機関で、中小企業のM&Aや事業承継を支援しています。

- 弁護士・公認会計士など: 普段から付き合いのある士業専門家に相談する方法もありますが、相手探し(マッチング)は専門外の場合もあるため注意が必要です。

M&Aは会社の運命を左右する重要な決断です。まずは信頼できる専門家を見つけ、相談することから始めるのが成功への第一歩です。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

警備会社のM&Aを成功させる3つのポイント

M&Aは、正しく進めれば非常に強力な経営戦略ですが、そのプロセスには数多くの落とし穴が潜んでいます。特に警備業界のM&Aには、他の業種にはない特有の注意点が存在します。

ここでは、M&Aを成功に導くために絶対に押さえておくべき、最も重要な3つの専門的ポイントを解説します。

ポイント①許認可・資格の承継リスクを管理する

警備業は、警備業法に基づき公安委員会の認定を受けなければ事業を営むことができません。この許認可と、事業に不可欠な資格者の引き継ぎは、M&Aの成否を分ける最大のポイントです。

警備業認定の引き継ぎ

M&Aの手法によって、認定の扱いは大きく異なります。

- 株式譲渡の場合: 会社自体は存続するため、警備業認定は原則としてそのまま引き継がれます。 ただし、役員の変更届出は必須であり、新役員が欠格事由に該当しないか事前の確認が極めて重要です。

- 事業譲渡の場合: 買い手側が新たに警備業認定を取得する必要があります。これは非常に大きなハードルで、申請から認可まで数カ月を要することもあります。この手続き期間を見越した綿密なスケジュール管理が不可欠です。

- 「指導教育責任者」の確保

各営業所には、警備員を指導・教育する「指導教育責任者(指教責)」の選任が法律で義務付けられています。この資格者がいなければ、営業所は機能しません。

M&Aを機に指導教育責任者が退職してしまうと、事業継続が困難になるという重大なリスクがあります。

そのため、交渉の早い段階で、キーマンとなる指導教育責任者の処遇を丁寧にすり合わせ、M&A後も安心して勤務してもらえる体制を整えることが絶対条件です。

ポイント②警備業特有のデューデリジェンスを徹底する

デューデリジェンス(買収監査)とは、買い手が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。

警備業のM&Aでは、一般的な財務・法務の調査に加え、以下のような業界特有の項目を徹底的にチェックする必要があります。

- 顧客契約の安定性:

特定の大口顧客に売上が偏っていないか、主要顧客との契約期間や更新条件はどうなっているかなどを精査します。

顧客基盤の安定性は、将来の収益を予測する上で最も重要な指標の一つです。 - 収益構造の健全性:

特に交通誘導警備がメインの場合、公共工事の入札状況や利益率の推移を詳しく分析します。

価格競争が激しい分野であるため、持続可能な収益力があるかを見極める必要があります。 - 労務コンプライアンス:

労働集約型である警備業では、労務リスクのチェックが欠かせません。

従業員の社会保険への加入状況、残業代の未払いがないか、労働時間管理が適正かなどを厳しく調査します。 - 行政処分歴・事故歴の確認:

過去に公安委員会から営業停止などの行政処分を受けていないか、重大な警備上の事故を起こしていないかを確認します。

これらは会社の信頼性に直結し、将来の事業展開に大きな影響を与える可能性があります。

ポイント③従業員の「信頼関係」を引き継ぎ、人材流出を防ぐ

警備会社の本当の価値は、本社ビルや車両ではなく、現場で日々業務を遂行する警備員一人ひとりにあります。M&Aによって、この最も重要な資産である人材が流出してしまっては、買収の意味がありません。

- キーパーソンの特定と慰留:

現場をまとめる隊長クラスの人物や、顧客から絶大な信頼を得ているベテラン警備員など、事業の核となるキーパーソンを早い段階で見極め、彼らがM&A後も安心して働ける環境を約束することが、買い手にとっての最優先事項です。 - 丁寧なコミュニケーションと情報開示:

従業員にとって、会社のM&Aは大きな不安を伴います。M&Aの事実を伝えるタイミングや伝え方は細心の注意を払い、経営者から誠実に説明を行う必要があります。

「給与や待遇はどうなるのか」「会社の文化は変わってしまうのか」といった従業員の不安に対し、明確なビジョンと処遇を提示し、信頼関係を築くことが人材流出を防ぐ鍵となります。 - 企業文化の融合(PMI):

M&A後の統合プロセス(PMI = Post Merger Integration)を疎かにしてはいけません。

異なる文化を持つ従業員同士がスムーズに協働できるよう、買い手側が積極的にコミュニケーションの場を設け、相手の文化を尊重する姿勢を示すことが、M&Aを成功に導きます。

警備業界M&Aの今後の展望

これまで見てきたように、警備業界ではM&Aが活発に行われていますが、この流れは今後さらに加速していくと考えられます。

ここでは、警備業界のM&Aが今後どうなっていくのか、3つの視点からその展望を解説します。

労働人口減少で業界再編はさらに加速する

日本の労働人口は、今後ますます減少していきます。これは、労働集約型である警備業界にとって、人手不足がさらに深刻化することを意味します。

自社だけでは十分な警備員を確保できない企業が増え、人材獲得を目的としたM&Aの必要性はますます高まるでしょう。

特に、中小規模の警備会社は、賃上げ圧力や社会保険料の負担増への対応も迫られます。

単独での生き残りが困難になる中で、大手企業の傘下に入り経営基盤を安定させるという選択、あるいは同地域の中小企業同士が合併してスケールメリットを追求するという動きが、より一層活発になると予想されます。業界の再編は、避けられない未来と言えます。

テクノロジー活用がM&Aの新たな動機に

AI・ドローン・IoTといった先進技術は、警備業界のビジネスモデルを根底から変えるポテンシャルを秘めています。

人の目に頼っていた監視業務は高精度なAIカメラが代替し、広大な敷地の巡回はドローンが行うという未来は、もうすぐそこです。こうしたテクノロジーへの対応力が、企業の競争力を左右する時代になります。

しかし、多くの中小警備会社にとって、自社で最先端技術を開発するのは現実的ではありません。

そのため、特定の技術に強みを持つIT企業やベンチャー企業をM&Aによって獲得するという動きが、これからのM&Aの新たな主流の一つになるでしょう。M&Aは、未来の警備サービスを創出するための、最もスピーディーな技術獲得戦略となるのです。

異業種連携による「総合安全サービス」化の進展

人々の安全・安心に対するニーズは、もはや物理的な警備だけにとどまりません。建物の防災管理、高齢者の見守り、サイバー空間のセキュリティ、さらには災害時の対応まで、その範囲は広がり続けています。

この流れを受け、警備業界は「警備」という枠を超えた「総合安全サービス業」へと進化していくことが求められます。その進化を加速させるのが、異業種とのM&Aです。

すでに始まっているビルメンテナンス業界や介護業界との連携はさらに深まり、今後は防災コンサルティング会社やデータ分析会社・保険会社といった、これまで結びつきのなかった異業種とのM&Aも増えていく可能性があります。

M&Aを通じて多様な専門知識を取り込み、ワンストップサービスを提供できる企業が、次世代の警備業界の覇者となっていくでしょう。

警備業界のM&Aは未来を切り拓く経営戦略

深刻な人手不足や後継者問題に直面する警備業界において、M&Aはもはや特別な選択肢ではありません。会社と従業員の未来を守るための事業承継、そして人材やエリア・最新技術を獲得し成長を加速させるための成長戦略として、M&Aの重要性はますます高まっています。

ただし、警備業のM&Aには、許認可の承継や人材の引き継ぎといった特有の注意点が存在し、成功のためには専門的な知識が不可欠です。

会社の未来を真剣に考える経営者にとって、M&Aは未来を切り拓くための強力な一手となり得ます。まずは信頼できる専門家に相談し、自社の可能性を探ることから始めてみてはいかがでしょうか。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)