管工事のM&A動向と事例10選|会社売却のメリットと成功のポイントを解説

現在、管工事業界では、事業承継の有力な選択肢としてM&A(会社売却)を選ぶ経営者が増えています。

M&Aは、大切にしてきた会社と従業員の雇用を守り、創業者であるあなた自身が安心してセカンドライフを送るためのハッピーリタイアを実現する可能性を秘めています。

しかし、専門的な知識が必要なため、何から手をつければ良いか分からず、不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、管工事業界のM&Aに関する最新動向から、会社売却のメリット・デメリット、成功のポイント、具体的な手続きの流れまで、専門外の方にもわかりやすく解説します。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

管工事業界のM&A動向と背景

人々の生活に欠かせないインフラを支える管工事業界は今、大きな転換期を迎えています。

市場規模の拡大が続く一方で、労働力不足や後継者問題といった課題が深刻化しており、これらの解決策としてM&Aが注目されています。

ここでは、管工事業界の基本的な概要から市場規模、そして業界が抱える課題について詳しく見ていきましょう。

管工事とは?

管工事とは、私たちの生活や経済活動に不可欠なライフラインを構築・維持するための専門工事です。具体的には、建物内外の配管設備全般を手がけ、空気、水、蒸気、ガスなどを送るための設備を設置します。

単に配管工事と言われることもありますが、その業務範囲は非常に広く、主に以下の3つに大別されます。

- 空調設備工事: 冷暖房設備や換気設備を設置し、快適な室内環境を創出します。

- 給排水・衛生設備工事: キッチンやトイレ、浴室などの給排水設備や給湯設備を整備し、衛生的な水環境を支えます。

- ガス配管工事: 都市ガスやLPガスを安全に供給するための配管設備を設置します。

これらの工事は、住宅、オフィスビル、商業施設、工場、病院など、あらゆる建物の機能を維持するために必須であり、社会のインフラを根底から支える重要な役割を担っています。

管工事業界の市場規模と将来性

管工事業界の市場規模は堅調な成長を続けています。国土交通省の調査によると、2025年4月の管工事受注高は前年同期比8.3%増の2,076億円となっており、そのうち民間からの受注は同11.6%増の1,953億円と力強い伸びを示しています。

また、別の調査では2023年度の管工事受注高が前年度比11.9%増の1兆8,105億円となり、3年連続の増加を記録しています。この背景には以下の要因があります。

- インフラ老朽化への対応:高度成長期に建設された施設の建て替え需要

- 大阪万博開催:2025年大阪万博に向けたインフラ整備

- 首都圏再開発:都市部での大規模開発プロジェクト

- 環境対応技術:省エネ・環境配慮型設備への需要拡大

日本市場は約3,000億円の規模を持ち、2025年までに約3,500億円に達すると予想されています。

管工事業界の課題

安定した需要が見込まれる一方で、管工事業界は深刻な課題に直面しています。特に経営者の皆様にとって、無視できないのが以下の3点です。

- 深刻な後継者不足と経営者の高齢化

建設業界全体の経営者の平均年齢は60.5歳に達しており、中小の管工事会社では後継者が決まっていない割合が60%以上にのぼります 。

団塊世代の経営者が引退時期を迎える中、事業の担い手が見つからずやむを得ず廃業する企業が増えています。 - 慢性的な人材不足と技術継承の困難

若手の入職者が少なく、技能労働者の平均年齢は50歳を超えるなど、業界全体で高齢化が進行しています。

これにより、長年培われてきた熟練の技術やノウハウの継承が困難になり、業界全体の技術力低下が懸念されています。 - 資材価格の高騰と利益率の圧迫

近年の資材価格の継続的な上昇や、厳しい受注競争により、業界全体の利益率が圧迫されています。

特に、価格交渉力が弱い中小企業では、コスト増を価格に転嫁できず、経営を圧迫する大きな要因となっています。

管工事業界でM&A(会社売却・買収)が増加している背景

管工事業界では2025年現在、M&Aが急速に進んでいます。この背景には、売り手側と買い手側それぞれの事情、さらには異業種からの参入といった複合的な要因があります。

業界構造の変化を理解するために、それぞれの動向を詳しく見ていきましょう。

売り手側の動向:後継者問題の現実的な解決策として

管工事業界の中小企業において、後継者問題は喫緊の課題となっています。特に地方の管工事会社では、創業者が高齢化する中で親族や社内に適切な後継者が見つからないケースが増加しています。

68歳という年齢を迎えた経営者の多くが直面するのは、長年培ってきた技術や顧客基盤を次世代にどう引き継ぐかという問題です。

従来の廃業という選択肢では、従業員の雇用や取引先との関係が失われてしまいます。そこで注目されているのが、M&Aによる第三者承継です。

売り手側がM&Aを選択する主な理由:

- 後継者不在による事業承継問題の解決

- 従業員の雇用維持と将来の安定確保

- 創業者利益の獲得(ハッピーリタイア)

- 個人保証・担保からの解放

- 技術と顧客基盤の継続的な活用

これらの理由により、売り手側からのM&A相談が増加傾向にあります。

M&Aによる事業承継は、後継者問題を抱える多くの中小企業にとって重要な選択肢です。事業承継の全体像や他の手法との比較について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

買い手側の動向:事業エリア拡大・技術者確保の切り札として

買い手側にとって、管工事会社の買収は複数のメリットを同時に獲得できる戦略的な投資です。

大手設備工事企業による中小規模企業の買収が活発化している背景には、即戦力となる技術者確保と地域密着型営業基盤の獲得という二重のメリットがあります。

建設業許可の維持に必要な資格保有者を一括して獲得できる点は、長期的な人材育成コストを大幅に削減できる大きな利点です。

また、地域特有の商慣習や取引先との信頼関係を引き継ぐことで、新規エリアへの参入リスクを最小限に抑えられます。

買い手側がM&Aを実施する主な目的:

- 事業規模・営業エリアの拡大

- 技術者・有資格者の即戦力確保

- 地域密着型顧客基盤の獲得

- 競合他社との差別化

- 事業ポートフォリオの多様化

特に成長意欲の高い企業ほど、M&Aを重要な経営戦略と位置づけて積極的に活用しています。

異業種による参入:新たな成長領域を求めて

近年では、同業者間のM&Aだけでなく、建設関連の異業種や、全く異なる業界の企業が管工事業界に参入するケースも目立っています。

これは、既存事業との相乗効果(シナジー)を創出し、新たな収益源を確保することが目的です。

例えば、大手建設会社や総合設備工事会社が、設計から施工、メンテナンスまでの一貫したサービス体制を構築するために、管工事会社をM&Aする動きが活発です。

自社グループ内でサービスを完結させることで、コスト競争力を高め、顧客に対してより付加価値の高い提案が可能になります。

また、ビルメンテナンス会社や不動産管理会社が、管理物件の設備更新や修繕工事を内製化する目的で管工事会社を買収する事例も見られます。

このように、異業種からの参入は、買い手にとっては事業の多角化と安定化につながり、売り手にとっては自社が持つ技術や顧客基盤を新たなフィールドで活かすチャンスになります。

【売り手向け】管工事会社のM&Aで得られる5つのメリット

管工事会社の経営者がM&Aを選択することで得られるメリットは多岐にわたります。

特に後継者問題を抱える中小企業にとって、M&Aは事業継続と関係者全員の利益を両立できる現実的な解決策となっています。

以下、売り手側が得られる具体的なメリットを5つの観点から詳しく解説します。

後継者問題の解決と事業・技術の承継

後継者問題の解決は、M&A最大のメリットです。管工事業界では技術習得に長期間を要するため、親族や従業員への承継が困難なケースが多発しています。

M&Aであれば、買い手企業が持つ経営ノウハウと既存の技術・顧客基盤を組み合わせることで、事業の継続性を確保できます。

管工事には配管の接続技術、溶接技術、設備の調整技術など、熟練技術者でなければ対応できない専門的な技能が数多く存在します。

これらの技術を体系的に継承し、若手技術者に伝承していくためには、組織的な取り組みが必要です。

買い手企業のグループに入ることで、以下の技術承継体制が期待できます。

- 技術研修制度の活用による体系的な技能向上

- ベテラン技術者と若手のペア制による実践的な技術伝承

- デジタル技術を活用した作業手順の標準化・共有化

- 他のグループ企業との技術交流による知見の拡大

特に地域密着型の管工事会社では、顧客との信頼関係が事業の核となっています。

廃業を選択してしまうと、これらの関係性がすべて失われてしまいますが、M&Aであれば買い手企業がその関係性を引き継ぎ、さらに発展させることが可能です。

創業者利益の獲得(ハッピーリタイアの実現)

M&Aによる株式売却では、創業者が長年にわたって築き上げた企業価値を現金化できます。これにより、老後の生活資金を確保し、ハッピーリタイアが実現可能です。

管工事会社の場合、技術力や顧客基盤、許可・資格などの無形資産も適切に評価され、売却価格に反映されます。

特に安定した収益基盤を持つ企業や、地域で高いシェアを誇る企業は、高い評価を受ける傾向があります。

売却によって得られる資金は以下のような用途に活用できます。

- 老後の生活資金確保

- 新規事業への投資

- 家族への資産承継

- 社会貢献活動への参加

- 趣味や余暇の充実

創業者にとって、事業への情熱を注いできた対価を適正に評価してもらえることは、人生の新たなステージへの重要な原資となります。

従業員の雇用維持と待遇改善

M&Aでは従業員の雇用維持が前提となるため、長年共に働いてきた従業員の生活を守ることができます。

大手企業のグループに入ることで、待遇改善や福利厚生の充実が期待できるケースも無視できないメリットです。

具体的な待遇改善として以下が挙げられます。

- 給与水準の向上:グループ全体の給与体系適用による処遇改善

- 福利厚生の充実:健康保険組合、企業年金制度等の活用

- 研修制度の活用:技術研修、資格取得支援制度の提供

- キャリアアップ機会:グループ企業間での人事交流・昇進機会

- 労働環境改善:働き方改革の推進、安全管理体制の強化

長年苦楽を共にしてきた従業員の将来を守れることは、何よりも大きな安心材料です。

経営者個人の連帯保証や担保の解消

中小企業の経営者の多くは、会社の借入金に対して個人で連帯保証をしていたり、自宅などの個人資産を担保として提供していたりします。

これは経営者にとって非常に大きな精神的・経済的負担であり、引退後もそのリスクを背負い続けることになりかねません。

M&Aによって会社を譲渡するプロセスにおいて、この個人保証や担保を買い手企業に引き継いでもらう交渉が可能です。

無事にM&Aが成立すれば、経営者様は長年背負ってきた重圧から解放され、安心して個人の人生を歩むことができます。

この保証の解消は、創業者利益の獲得と並んで、M&Aがもたらす極めて重要なメリットの一つであり、精神的な自由を手に入れるための大きな一歩となります。

大手傘下入りによる経営の安定化と事業拡大

資本力やブランド力のある大手の傘下に入ることで、会社の経営基盤は格段に安定します。

豊富な資金力を背景に、最新の設備への投資やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が可能になり、生産性の向上や競争力の強化が期待できます。

また、買い手企業が持つ広範なネットワークを活用することで、これまで取引のなかった大手ゼネコンから安定的に受注を得ることも可能です。

さらに、自社だけでは参入が難しかった大規模な再開発プロジェクトに参加したりするチャンスも生まれます。

これにより、事業領域が大きく拡大し、会社のさらなる成長が実現します。譲渡後も相談役などで会社に残る場合、よりダイナミックな事業展開を目の当たりにできるかもしれません。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

【買い手向け】管工事会社のM&Aで得られる3つのメリット

買い手企業にとって管工事会社の買収は、単なる事業拡大以上の戦略的価値を持ちます。特に建設業界全体で人材不足が深刻化する中、M&Aは競合他社との差別化を図る重要な手段です。

ここでは、買い手側が得られる主要なメリットを3つのポイントで詳しく解説します。

事業規模・営業エリアの拡大

買い手企業にとって、M&Aは事業規模と営業エリアを一気に拡大できる、最も効果的な手段の一つです。

特に、これまで参入できていなかった地域に根差した管工事会社を譲り受けることで、その地域での事業基盤、顧客ネットワーク、そして何より地域の特性を熟知した人材をまとめて獲得できます。

ゼロから新しい支店を設立し、人材を採用・育成し、地域の信頼を得るまでには、数年単位の時間と莫大なコストが必要です。

しかし、M&Aであれば、すでに事業が円滑に回っている状態を引き継げるため、買収したその日から新たなエリアでの事業展開を開始できます。

これにより、短期間で売上規模を増大させ、業界内でのシェアを高めることが可能です。まさに時間を買うという発想で、スピーディーな成長戦略が実現できます。

技術者・有資格者の確保

建設業界全体が抱える最も深刻な課題が、慢性的な人手不足、特に専門技術を持つ人材の不足です。

管工事業界も例外ではなく、1級・2級管工事施工管理技士といった有資格者や、経験豊富な熟練技術者の確保は、企業の受注能力や施工品質に直結する死活問題となっています。

この課題に対して、M&Aは非常に有効な解決策です。譲渡企業に在籍する優秀な技術者や有資格者を一度に確保できるため、採用市場で苦戦することなく、自社の技術力を大幅に強化できます。

若手技術者の採用・育成には長い年月がかかりますが、M&Aなら即戦力となる人材を獲得し、教育コストを抑えながら事業拡大に必要な人的リソースを確保することが可能です。

スピーディーな新規事業参入

管工事業は、建設業許可の取得や専門的な技術・ノウハウが必要なため、異業種から新規参入するにはハードルが高い分野です。

しかし、すでに事業として確立されている管工事会社をM&Aで譲り受けることで、これらの参入障壁を一挙に乗り越え、迅速に事業をスタートできます。

例えば、ビルメンテナンス会社が管工事業へ参入すれば、これまで外部に発注していた設備更新工事を内製化し、ワンストップサービスの提供が可能です。

また、不動産会社がリフォーム事業を強化する目的でM&Aを行うケースもあります。

M&Aは、事業の多角化を目指す企業にとって、リスクと時間を最小限に抑えながら新たな成長領域へ進出するための、最も現実的かつ効果的な戦略です。

【2025年最新版】管工事業界のM&A事例10選

M&Aが活発化する管工事業界の動向を、より具体的にご理解いただくために、実際の事例を見ていきましょう。

ここでは、事業承継や事業拡大など、さまざまな目的で行われたM&Aの事例を10件、厳選して紹介します。

各事例から、自社の状況と照らし合わせてM&Aの可能性を探るヒントを見つけてください。

【事例1】日本エコシステムによる葵電気工業の子会社化(ファシリティ事業の拡大)

再生可能エネルギー事業を展開する日本エコシステム株式会社は、2024年3月に葵電気工業株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました

日本エコシステムは、太陽光発電システムの販売・施工を主力事業としていますが、今回のM&Aにより、葵電気工業が持つ電気設備や空調設備工事のノウハウを獲得しました。

このM&Aの目的は、両社の強みを融合させ、顧客に対してエネルギー関連のサービスを包括的に提供するファシリティ事業を拡大することにあります。

具体的には、太陽光発電設備の導入提案に加えて、建物の受変電設備や空調設備の設計・施工・保守までを一貫して手掛けられるようになります。

これにより、顧客の省エネや脱炭素化へのニーズに、より高いレベルで応える体制を構築しました。

参考:日本経済新聞『株式取得(子会社化)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ』

| 譲渡企業 | 葵電気工業株式会社 |

| 譲受企業 | 日本エコシステム株式会社 |

| 実行時期 | 2024年3月 |

| M&Aの目的 | ファシリティ事業の拡大、エネルギー関連サービスのワンストップ提供体制の構築 |

【事例2】北陸電気工事による蒲原設備工業の子会社化(商圏拡大)

富山県に本社を置く総合設備工事会社の北陸電気工事株式会社は、2023年5月に新潟県の蒲原設備工業株式会社の発行済株式のすべてを取得し、子会社化しました。

北陸電気工事は、北陸地方を主な事業エリアとしていますが、以前から隣接する新潟県での事業拡大を重要な経営戦略として位置づけていました。

今回のM&Aは、新潟県中越・下越地方で60年以上にわたり空調・給排水衛生設備の設計・施工で実績を持つ蒲原設備工業をグループに迎えることで、同エリアでの事業基盤を確固たるものにすることが目的です。

蒲原設備工業が長年築いてきた地域での信頼と顧客網、そして経験豊富な人材を活用し、新潟県内での営業力強化と受注機会の拡大を目指しています。

地域に根差した企業同士の連携による、典型的な商圏拡大の事例です。

参考:北陸電気工事株式会社『株式取得(子会社化)に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ』

| 譲渡企業 | 蒲原設備工業株式会社 |

| 譲受企業 | 北陸電気工事株式会社 |

| 実行時期 | 2023年5月 |

| M&Aの目的 | 新潟県内における事業基盤の強化、商圏の拡大 |

【事例3】高砂熱学工業によるWOTAとの資本業務提携(新規事業創出)

空調設備工事の国内最大手である高砂熱学工業株式会社は、2022年11月に、水循環システムの開発を手がけるスタートアップ企業WOTA(ウォータ)株式会社との間で資本業務提携を締結しました。

この提携は、単なる買収ではなく、双方の技術と知見を掛け合わせ、新たな事業を創出することを目的としています。

高砂熱学工業が持つ大規模なプラントや空調設備の設計・施工管理技術と、WOTAが持つ自律分散型の水循環技術やAI制御技術を組み合わせることで、水インフラの課題解決やサステナブルな社会の実現に貢献する新しいソリューションの開発を目指しています。

大手企業がスタートアップの革新的な技術を取り込み、未来の成長分野へ投資する、異業種連携による新規事業創出の好例です。

参考:日本経済新聞『高砂熱学工業、WOTAとの協業に向け第三者割当増資を引き受け』

| 提携企業1 | 高砂熱学工業株式会社 |

| 提携企業2 | WOTA株式会社 |

| 実行時期 | 2022年11月 |

| 提携の目的 | 水循環技術を活用した新規事業の創出、サステナビリティ分野での協業 |

【事例4】中電工による杉山管設備のM&A(事業エリア拡大)

中国地方を地盤とする総合設備企業である株式会社中電工は、2021年10月に関西圏で空調管工事を手がける杉山管設備株式会社の全株式を取得し、完全子会社としました。

中電工は、中期経営計画において首都圏と関西圏での事業拡大を重点施策として掲げており、このM&Aはその戦略を具体化するものです。

本件M&Aの最大の目的は、巨大市場である関西エリアでの事業基盤を本格的に確立することにあります。

杉山管設備が大阪府で長年にわたり培ってきた事業基盤と顧客ネットワーク、そして高い技術力を持つ人材を獲得することで、中電工は関西圏での受注拡大とサービス体制の強化を一気に加速させることが可能になりました。

既存の事業エリア外へ進出する際に、地域に根差した有力企業をM&Aすることがいかに有効かを示す事例です。

参考:株式会社中電工『杉山管設備株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ』

| 譲渡企業 | 杉山管設備株式会社 |

| 譲受企業 | 株式会社中電工 |

| 実行時期 | 2021年10月 |

| M&Aの目的 | 関西エリアにおける事業基盤の獲得と事業エリアの拡大 |

【事例5】イシイ設備工業による東海管工の事業承継(経営資源の拡充)

愛知県を拠点とするイシイ設備工業株式会社は、2021年12月に同地域で事業を展開する東海管工株式会社の事業を承継しました。

本件は、後継者不在に悩む東海管工の事業と従業員を守ると同時に、イシイ設備工業が自社の経営資源を拡充することを目的とした、友好的なM&Aです。

このM&Aにより、イシイ設備工業は東海管工が有していた熟練の技術者や施工実績、そして顧客基盤を引き継ぎました。

これにより、自社の施工能力を向上させ、受注機会の増大につなげています。特に人手不足が深刻化する中で、経験豊富な人材を確保できることは大きなメリットです。

同じ地域で事業を行う企業同士が手を取り合うことで、互いの強みを活かし、地域社会への貢献を継続していく事業承継のモデルケースと言えるでしょう。

参考:東海管工株式会社『株式会社イシイ設備工業のグループ会社になりました』

| 譲渡企業 | 東海管工株式会社 |

| 譲受企業 | イシイ設備工業株式会社 |

| 実行時期 | 2021年12月 |

| M&Aの目的 | 後継者問題の解決(事業承継)、および技術者・顧客基盤といった経営資源の拡充 |

【事例6】三機サービスによる長沼冷暖房の子会社化(サービスエリア拡大)

空調設備のメンテナンスを全国で展開する株式会社三機サービスは、2021年10月に山形県の長沼冷暖房株式会社を子会社化しました。

三機サービスは、全国均一のサービス品質を提供することを強みとしており、各地域で実績のある企業をM&Aすることでサービスネットワークの強化を進めています。

このM&Aの目的は、これまで手薄だった山形県内でのサービス体制を強化し、東北エリアでの事業基盤をより強固なものにすることです。

長沼冷暖房が地域で築き上げてきた信頼と顧客基盤を獲得することで、三機サービスは同エリアでの新規顧客開拓と既存顧客へのサービス向上を実現します。

全国展開を目指す企業が、M&Aを活用して各地域の点となる拠点を確保し、それらを線で結んでいくエリア拡大戦略の好例です。

参考:日本経済新聞『長沼冷暖房株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ』

| 譲渡企業 | 長沼冷暖房株式会社 |

| 譲受企業 | 株式会社三機サービス |

| 実行時期 | 2021年10月 |

| M&Aの目的 | 山形県内でのサービス体制強化と東北エリアにおけるサービスネットワークの拡大 |

【事例7】協和日成によるガイアテックのM&A(技術力強化)

電源開発(J-POWER)の子会社である協和日成株式会社は、2021年4月に地熱発電所の配管工事などを手がけるガイアテック株式会社をM&Aによりグループ会社化しました。

協和日成は、プラント設備のメンテナンスなどを主力事業としていますが、このM&Aは、成長分野である再生可能エネルギー事業、特に地熱発電分野での技術力強化を目的としています。

ガイアテックは、地熱発電所の蒸気井や還元井、配管設備の建設・メンテナンスにおいて高い専門技術と豊富な実績を有しています。

この専門技術を持つ企業をグループに迎えることで、協和日成は地熱発電関連事業のサービス提供体制を大幅に強化しました。

今後の拡大が見込まれる地熱発電市場において、競争優位性を確立するための戦略的な一手であり、特定の技術力を持つ企業を買収することで、自社の事業ポートフォリオを強化するM&Aの典型例です。

参考:協和日成株式会社『ガイアテック株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ』

| 譲渡企業 | ガイアテック株式会社 |

| 譲受企業 | 協和日成株式会社 |

| 実行時期 | 2021年4月 |

| M&Aの目的 | 地熱発電事業における技術力の強化、再生可能エネルギー分野での事業拡大 |

【事例8】日栄工業と矢野電器の武ダホールディングスへのグループイン(事業承継)

北海道を拠点に建設関連事業を多角的に展開する武ダホールディングス株式会社は、2020年に管工事を手がける日栄工業株式会社と、電気工事を手がける矢野電器株式会社をグループに迎え入れました。

この2件のM&Aは、いずれも後継者不在に悩む企業の事業承継を目的としています。

武ダホールディングスは、M&Aによって建設関連のさまざまな業種の企業をグループ化し、総合的なサービス提供力を高める戦略をとっています。

日栄工業と矢野電器がグループに加わることで、同ホールディングスは管工事と電気工事の専門性を強化しました。

一方、譲渡した2社は、大手グループの安定した経営基盤のもとで事業を継続し、従業員の雇用を守ることができました。

地域の中小企業がM&Aを活用して事業承継問題を解決し、より大きなグループの一員として成長していく好例です。

参考:日本M&Aセンター『M&Aの話を聞いた社員が奮起し社長就任。売上増で社員の賃金アップも実現』

| 譲渡企業 | 日栄工業株式会社、矢野電器株式会社 |

| 譲受企業 | 武ダホールディングス株式会社 |

| 実行時期 | 2020年 |

| M&Aの目的 | 後継者問題の解決(事業承継)、グループ全体の総合力強化 |

【事例9】エンドーウェルディングのM&A(事業環境の変化への対応)

福島県いわき市を拠点に、発電所などの配管溶接工事を手がけるエンドーウェルディング株式会社は、2021年10月に電気計装工事を行う計電エンジニアリング株式会社をM&Aにより子会社化しました。

このM&Aの背景には、2011年の東日本大震災による事業環境の激変があります。

原発関連工事への依存から脱却し、事業のリスクを分散させるため、新たな柱としてプラントの電気工事事業への進出を決断しました。

そして2025年6月1日をもって、子会社である計電エンジニアリングを吸収合併することを発表しています。

この統合により、配管工事と電気工事の連携をさらに深め、顧客に対してより付加価値の高いワンストップサービスを提供できる体制を構築することが狙いです。

事業環境の変化をきっかけに、M&Aによって新たな事業領域へ進出し、時間をかけて統合を進めることで持続的な成長を目指す戦略的な事例です。

参考:株式会社エンドーウェルディング『弊社による子会社の吸収合併予定に関するご案内』

| 譲渡企業 | 計電エンジニアリング株式会社 |

| 譲受企業 | エンドーウェルディング株式会社 |

| 実行時期 | 2021年10月(子会社化)、2025年6月(吸収合併) |

| M&Aの目的 | 事業環境の変化への対応、電気工事事業への進出による事業多角化、シナジー創出 |

【事例10】矢作建設工業による北和建設の子会社化(関西エリアの事業基盤強化)

愛知県を拠点とするゼネコンの矢作建設工業株式会社は、2019年9月に奈良県の北和建設株式会社の株式を取得し、子会社化しました。

北和建設は、土木工事や水道施設工事を得意とし、地域に密着した事業を展開してきました。

矢作建設工業は、中期経営計画で関西エリアでの事業基盤強化を掲げており、このM&Aはその戦略の一環です。

奈良県で安定した経営基盤を持つ北和建設をグループに迎えることで、これまで手薄だった奈良県およびその周辺エリアでの営業力を強化し、土木・建築両面での受注拡大を狙っています。

自社の弱点を補完し、ターゲットとするエリアでのプレゼンスを高めるために、地域に根差した有力企業をM&Aする戦略の有効性を示す事例です。

参考:矢作建設工業株式会社『株式取得(子会社化)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ』

| 譲渡企業 | 北和建設株式会社 |

| 譲受企業 | 矢作建設工業株式会社 |

| 実行時期 | 2019年9月 |

| M&Aの目的 | 関西エリア、特に奈良県における事業基盤の強化、受注機会の拡大 |

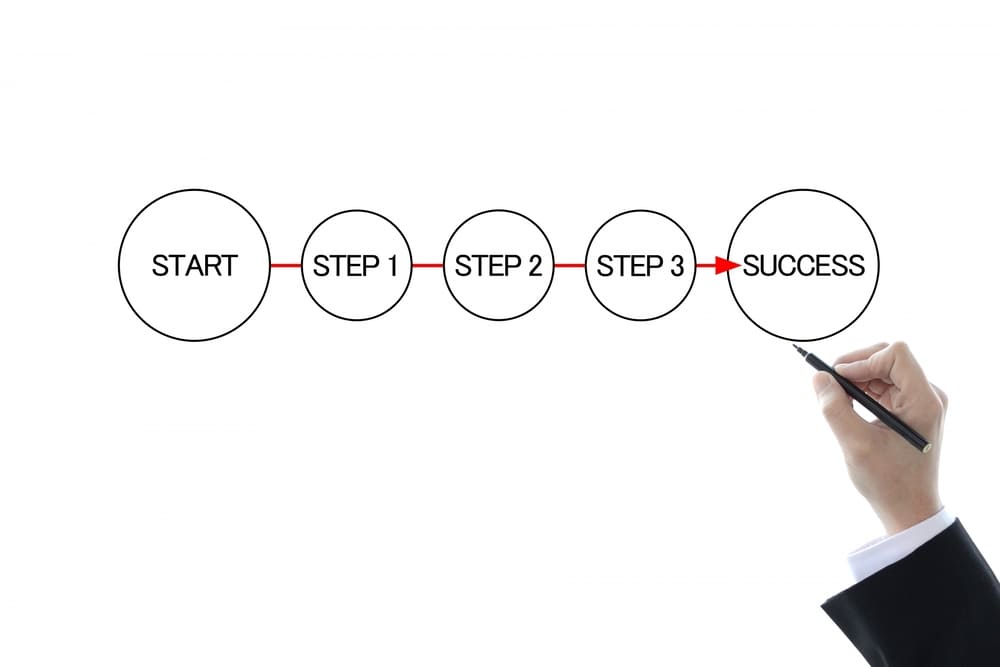

M&Aの検討開始から完了まで!管工事会社売却の全6ステップ

管工事会社の売却は、専門的な知識を要する複雑なプロセスです。思い立ってすぐに実行できるものではなく、準備から最終的な譲渡完了までには一般的に6カ月から1年以上を要します。

ここでは、M&Aの検討を開始してから会社を売却するまでの流れを、6つのステップにわけて具体的に解説します。

STEP1:M&A専門家への相談と仲介契約の締結

最初のステップは、信頼できるM&A専門家(仲介会社やアドバイザー)に相談することです。M&Aは法務、税務、会計など多岐にわたる専門知識が必要なため、独力で進めるのは非常に困難です。

専門家は、自社の現状を客観的に分析し、M&Aが最善の選択肢であるかどうかの判断をサポートしてくれます。

相談の結果、M&Aを進めることになった場合は、秘密保持契約後、具体的な業務を依頼するための仲介契約(アドバイザリー契約)を結びます。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。

M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

STEP2:企業価値評価と売却に向けた資料(企業概要書)の作成

次に、M&A仲介会社が中心となり、売却対象となる会社の企業価値評価(バリュエーション)を行います。

企業価値は、純資産や収益性、将来性、技術力、顧客基盤などを総合的に評価して算出されます。この評価額が、後の売却価格交渉の基準となるものです。

並行して、買い手候補に提示するための企業概要書(インフォメーション・メモランダム)を作成します。これには、会社概要、事業内容、財務状況、強み・弱みなどが詳細に記載されています。

STEP3:買い手候補の選定(マッチング)とトップ面談

作成した企業概要書をもとに、M&A仲介会社が買い手候補となる企業を探し、打診します(マッチング)。この際、会社名が特定されないように配慮された資料(ノンネームシート)が使われ、関心を示した候補企業とのみ秘密保持契約を結んだ上で詳細情報を開示します。

有望な候補が見つかると、売り手と買い手の経営者同士が直接会って話し合うトップ面談です。

ここでは、経営理念や事業への想い、将来のビジョンなど、数字だけではわからない部分の相性を確認します。

STEP4:条件交渉と基本合意契約(MOU)の締結

トップ面談でお互いに前向きな感触が得られたら、具体的な条件交渉に入ります。売却価格、従業員の処遇、役員の退職金、売却後の経営関与の度合いなど、さまざまな条件を詰めていきます。

交渉がまとまると、その時点での合意内容を書面で確認するために基本合意契約(MOU)を締結します。

この契約には通常、独占交渉権が付与され、売り手は他の候補との交渉ができなくなるため注意が必要です。

ただし、基本合意は最終契約ではなく、法的な拘束力を持たない条項が多いのが一般的です。

STEP5:買い手による買収監査(デューデリジェンス)の実施

基本合意契約を締結した後、買い手側は売り手企業に対して買収監査(デューデリジェンス)を実施します。

これは、売り手企業が提示した情報に誤りがないか、また帳簿に現れない潜在的なリスク(簿外債務など)がないかを、弁護士や公認会計士などの専門家が詳細に調査するプロセスです。

調査分野は、財務、税務、法務、事業、人事など多岐にわたります。

この監査の結果、重大な問題が発見された場合は、売却価格の見直しや、最悪の場合は交渉決裂に至る重大なステップです。

STEP6:最終契約の締結とクロージング(決済・譲渡実行)

デューデリジェンスで大きな問題がなければ、最終的な条件を詰めた上で最終契約書(株式譲渡契約書など)を締結します。この契約書には、最終的な譲渡価格、譲渡日、双方の義務などが法的な拘束力をもって記載されます。

契約締結後、契約内容に基づき、株式の譲渡と対価の支払いを行うクロージングの実行です。これにより、会社の経営権が買い手に正式に移転し、M&Aの全プロセスが完了します。

管工事業界特有のポイントに加え、M&Aを成功に導くためには普遍的な原則を理解しておくことも重要です。

M&Aの価格交渉や成功確率を高める秘訣について、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

管工事会社の売却で押さえるべき4つのポイント

M&Aを成功に導き、満足のいく結果を得るためには、単に手続きの流れを理解するだけでは不十分です。売却プロセスにおいて、経営者様自身が意識し、実行すべきいくつかの重要なポイントが存在します。

会社の価値を最大化し、円滑なM&Aを実現するために、特に押さえておくべき4つのポイントを詳しく解説します。

ポイント1:自社の強み(技術力・顧客基盤など)を客観的に評価する

M&Aの交渉を有利に進めるためには、まず自社の強みを経営者様自身が客観的に把握し、それを買い手候補に的確にアピールすることが不可欠です。

買い手企業は、財務諸表の数字だけを見ているわけではありません。

数字には表れない自社ならではの価値が、高く評価されることも多々あります。例えば、以下のような点について具体的に整理し、言語化しておくことが重要です。

- 技術力: 他社にはない特殊な工法や、特定の分野における高い技術力

- 顧客基盤: 長年の取引がある優良な顧客や、安定した官公庁からの受注実績

- 有資格者: 1級管工事施工管理技士など、質の高い有資格者の在籍状況

- 企業文化: 従業員の定着率やチームワークの良さ

これらの強みを客観的なデータや実績を交えて具体的に示すことで、買い手はM&A後の成長イメージを掴みやすくなり、結果として企業価値の向上につながります。

専門家と相談しながら、自社の隠れた資産を洗い出してみましょう。

ポイント2:企業価値を最大化するタイミングを見極める

会社を最も高く売却するためには、タイミングの見極めが極めて重要です。一般的に、会社の業績が良い時期ほど、企業価値は高く評価されます。

業績が右肩上がりのタイミングや、大型案件の受注が決まった直後などは、買い手に対して将来性をアピールしやすく、交渉を有利に進められる絶好の機会です。

逆に、「業績が悪化してから」「経営者が体調を崩してから」といったタイミングで慌てて売却を検討し始めると、買い手から足元を見られ、不利な条件での交渉を余儀なくされる可能性が高まります。

M&Aは、経営に余裕があるうちから、将来の選択肢の一つとして計画的に準備を始めることが成功の鍵です。

引退を考え始めたら、できるだけ早い段階で専門家に相談し、自社にとって最適なタイミングはいつなのか、戦略的に検討することをお勧めします。

ポイント3:従業員や取引先への情報開示は慎重に行う

M&Aの交渉を進めているという情報は、非常にデリケートなものです。

最終契約が締結される前に情報が漏洩すると、従業員の間に不安が広がり、モチベーションの低下や優秀な人材の離職を招く恐れがあります。また、取引先や金融機関に憶測が広まれば、信用不安を引き起こし、取引の縮小や融資の停止といった事態に発展しかねません。

M&Aに関する情報は、ごく一部の関係者のみで共有し、徹底した情報管理が求められます。従業員や取引先にM&Aの事実を公表するのは、一般的に最終契約を締結し、すべてが確定した後のクロージング日に行います。

公表のタイミングや伝え方については、買い手企業やM&Aの専門家と十分に協議し、関係者の動揺を最小限に抑えるためのシナリオを準備しておくことが重要です。

ポイント4:管工事業界に精通した信頼できるM&A仲介会社を選ぶ

M&Aの成否は、パートナーとなるM&A仲介会社選びで決まると言っても過言ではありません。特に、管工事業界のような専門性の高い業界では、そのビジネスモデルや慣習、評価されるべき技術力などを深く理解している専門家のサポートが不可欠です。

良い仲介会社を選ぶポイントは、以下の通りです。

- 業界への専門性: 管工事業界のM&A実績が豊富で、業界特有の価値評価(有資格者の価値など)を正しく理解しているか。

- ネットワーク: 自社の強みを評価してくれる、最適な買い手候補を見つけ出す広範なネットワークを持っているか。

- 担当者との相性: 親身に相談に乗ってくれ、経営者様の想いを汲み取ってくれる信頼できる担当者か。

複数の仲介会社と面談し、それぞれの特徴や方針を比較検討した上で、最も信頼できると感じたパートナーを選ぶようにしましょう。手数料の安さだけで選ぶのではなく、自社の未来を託すに値するかどうかという視点で慎重に判断することが大切です。

M&Aの成否は、信頼できるパートナー選びにかかっていると言っても過言ではありません。

自社に最適なM&A仲介会社を選ぶための具体的な比較ポイントや注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

管工事会社の売却における3つの注意点

M&Aは多くのメリットをもたらす一方で、慎重に進めなければ思わぬ落とし穴にはまるリスクも存在します。

会社の未来を左右する重要なプロセスだからこそ、事前に注意点を理解し、対策を講じることが不可欠です。

ここでは、管工事会社の売却を進める上で特に注意すべき3つの点について解説します。

情報漏洩のリスク管理を徹底する

M&Aプロセスにおいて、情報漏洩は最も警戒すべきリスクの一つです。

売却交渉が進んでいるという情報が外部に漏れた場合、従業員の離職、取引先との関係悪化、地域社会での風評被害など、計り知れないダメージを受ける可能性があります。

このリスクを管理するため、まずはM&A仲介会社と秘密保持契約(NDA)を締結し、情報管理体制を確認することが基本です。

社内でも、M&Aの検討を知る関係者を役員などの最小限の範囲に限定し、資料の管理を徹底する必要があります。

買い手候補との交渉においても、必ず秘密保持契約を結んでから詳細情報を開示する手順を厳守することが、自社を守る上で極めて重要です。

簿外債務や不要な資産は事前に整理しておく

買い手はデューデリジェンス(買収監査)の過程で、会社の財務内容を徹底的に調査します。

このとき、帳簿に記載されていない債務(簿外債務)や、事業に使われていない不要な資産(遊休資産)があると、交渉が難航する原因となります。

例えば、役員からの借入金や未払いの残業代、将来発生しうる訴訟リスクなどは、事前に洗い出して整理しておく必要があります。

また、社長個人が使用している車や、事業と関連の薄い不動産なども、売却前に整理しておくことが望ましいです。

財務状況をクリーンにしておくことは、デューデリジェンスを円滑に進め、買い手からの信頼を得るために不可欠な準備です。

譲れない条件と譲歩できる条件に優先順位をつける

M&Aの交渉では、すべての希望条件が100%通ることは稀です。円滑に交渉をまとめ、双方にとって満足のいく結果を得るためには、自社にとって絶対に譲れない条件と譲歩してもよい条件を事前に整理し、優先順位をつけておくことが重要です。

例えば、従業員全員の雇用維持を最優先事項とするのか、それとも売却価格を最も重視するのか。

あるいは創業者の名前を社名に残すことを望むのか。これらの条件に優先順位をつけておくことで、交渉の場で迅速かつ的確な判断を下せます。

何を守りたくてM&Aを決断するのかという原点に立ち返り、自社の軸を明確にしておくことが、後悔のないM&Aを実現するための鍵となります。

管工事会社のM&Aは、会社の未来と従業員を守るための有力な選択肢

後継者不足や人材確保といった課題は、多くの経営者様にとって深刻な悩みです。

しかし、M&Aはこれらの課題を解決し、廃業という選択を回避するための、極めて現実的で有力な選択肢です。

M&Aを通じて、長年培ってきた技術や信頼を次世代に承継し、従業員の雇用を守りながら、経営者様自身は安心してリタイア後の人生を歩むことが可能になります。

会社の未来と従業員の生活を守るための戦略として、M&Aを真剣に検討してみてはいかがでしょうか。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)