リフォーム業界のM&A市場動向|事例と成功のポイントを解説

後継者不足や競争激化が進むリフォーム業界において、M&Aが事業の承継や拡大に有効な手段として注目を集めています。

近年は大手企業や異業種の参入による業界再編が活発化していることもあり、業界内での生き残りを賭け、M&Aを検討する企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、リフォーム業界におけるM&Aの市場動向と、売主・買主双方のメリット・デメリット、M&Aに成功するためのポイントを解説します。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

リフォーム業界の現状

リフォーム業界のM&Aを成功させるには、まず業界全体の現状を正確に把握しなくてはなりません。市場規模や特有の課題、将来の展望を知ることで、より精度の高いM&A戦略の立案が可能です。

ここでは、最新のデータをもとにリフォーム業界の現状を解説していきます。

リフォーム業界の定義

リフォーム業界とは、建物や設備の改修・修繕を行う業種全般を指します。具体的には、内装仕上工事、塗装工事、大工工事、電気工事、管工事など、その業種は多岐にわたります。

近年では、老朽化した部分の補修だけでなく、バリアフリー化や耐熱・耐震強化といった付加価値を高める「リノベーション」もリフォームの領域に含まれることが一般的です。

既存の建物の構造や設備への深い理解が求められるため、新築の建設業とは異なる専門性を持つ業界でもあります。人的技能に依存する労働集約型の事業であることも、リフォーム業界に共通する特徴です。

建設業の現状とM&Aの動向|メリット・デメリットと事例を紹介

電気工事会社のM&A動向とメリット!成功させるポイントと事例を紹介

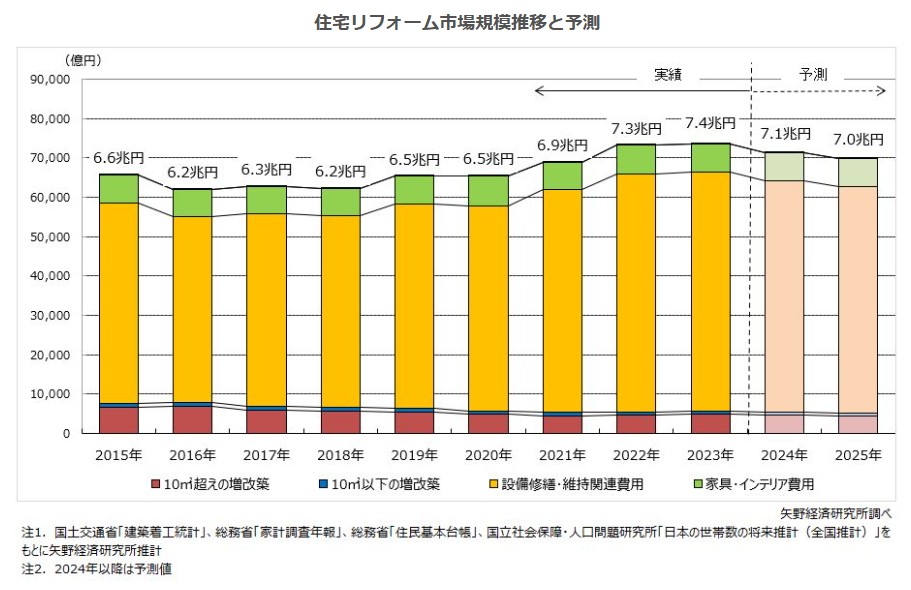

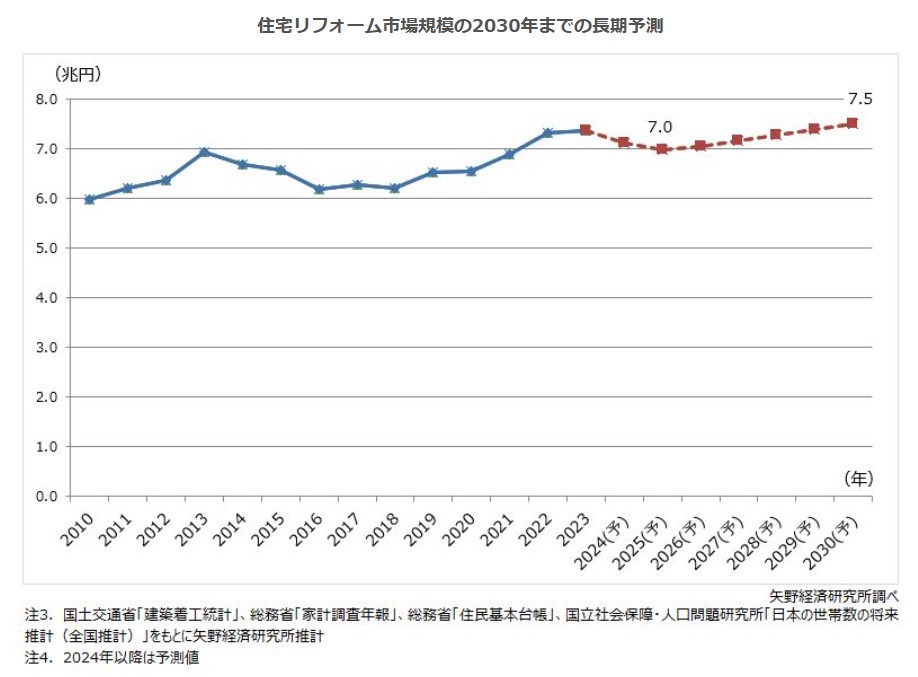

業界概要と市場規模

住宅リフォーム市場は、国内の経済や社会情勢を背景に、安定した需要を持つ巨大なマーケットです。

矢野経済研究所の調査によると、2023年のリフォーム市場規模は約7.4兆円であり、新築住宅市場に比べて需要が安定している傾向にあります。

【出典】株式会社矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査を実施(2024年)」

リフォーム業界の主な成長要因は以下の通りです。

- 住宅ストック(中古住宅)の増加

- 省エネルギー基準の厳格化に伴う断熱・省エネ改修需要の増加

- 高齢化社会に対応したバリアフリー化の推進

- IoT技術を活用したスマートホーム化の推進

今後も、既存住宅の価値向上やライフスタイルの変化に応じた改修ニーズは高まり続けると予想され、リフォーム市場は緩やかな成長を維持する見込みです。

課題と展望

一方で、リフォーム業界は人材不足をはじめとする構造的な課題を抱えています。

まず、熟練職人の高齢化と若手の入職者減少が同時に進み、技術を継承する人材が不足していることが最大の課題です。人材不足によって、受注機会の損失や工期の遅延といったリスクが誘発されていることも軽視できません。

加えて、中小企業では経営者の高齢化に伴う後継者問題も深刻化しています。親族や社内に適切な後継者が見つからず、黒字経営でありながら廃業を選択せざるを得ない企業も少なくない状況です。

さらに、大手ハウスメーカーや家電量販店など大手異業種からの参入が相次ぎ、価格競争が激化している点も、小規模な事業者にとっては厳しい経営環境といえるでしょう。

このような人材不足、後継者問題、競争激化といった課題の解決策として、M&Aによる業界再編の動きが加速していくと予測されます。

【2025年最新】リフォーム業界のM&A市場動向

業界が抱える課題を背景に、リフォーム業界では事業承継や事業拡大を目的としたM&Aが活発化しており、件数も年々増加傾向です。

ここでは、最新のM&A市場の動向を具体的に解説していきます。

関連企業や異業種の参入増加

現在、リフォーム業界では関連業種や異業種からの参入に伴うM&Aが活発化し、業界再編の動きを加速させています。

以下は近年のリフォーム業界のM&Aに見られる典型的な傾向です。

| 参入プレイヤーの業種の例 | M&Aの主な目的と背景 |

| 大手ハウスメーカー | 新築事業の市場縮小に伴い、リフォーム・ストック事業を強化 |

| 不動産会社 | 中古物件の売買仲介とリフォームをセットで提案し顧客単価向上を図る |

| ホームセンター・家電量販店 | 既存の店舗網と顧客基盤を武器に、リフォーム事業をもう一つの収益の柱へと育成 |

| 専門工事会社 | 専門工事に特化した企業が異なる技術を持つ企業とM&Aを実施し、事業の多角化と安定化を図る |

参入企業がリフォーム市場の将来性に着目し、新たな成長機会を求めていることがわかります。異業種からの参入に伴うM&Aは今後も活発化する見込みです。

事業承継の増加

地域に根差した中小企業を中心に、M&Aで事業承継を行う経営者が増えている点も、近年のリフォーム業界の特徴です。

建設業界全般で、バブル期に創業した経営者が引退する時期を迎えています。しかし昨今、価値観の多様化などを背景に、親族や社内で後継者を見つけることが難しくなり、結果として黒字でありながら廃業するケースも少なくありません。

廃業すると企業の資産すべてが失われますが、M&Aを活用すれば事業や従業員を信頼できる第三者に託すことが可能です。こうした背景から、事業承継を目的としたM&Aは今後も増加していくと予測されます。

「黒字廃業」と「後継者不足問題」の関係性と解決策 – 株式会社M&Aフォース

リフォーム会社のM&Aで得られるメリット

M&Aは売り手と買い手双方にとって、単独では解決が難しい経営課題を克服し、新たな成長機会を生み出す有力な手段です。それぞれの立場から得られる具体的なメリットを整理します。

売り手(譲渡企業)側のメリット

企業や事業を譲渡する売り手側のメリットは以下の通りです。

- 後継者問題の解決

- 創業者利益の獲得

- 個人保証からの解放

- 従業員の雇用維持

- 経営基盤の強化

後継者問題を抱える経営者にとっては、意欲と能力のある第三者に事業を引き継ぎ、企業の存続を図れることは大きなメリットです。

また、企業の売却によって長年築き上げた企業価値を現金化し、引退後の生活資金や新規事業への投資資金に充てられることも利点です。金融機関の個人保証や担保も解消される可能性があるため、リタイア後の安心にもつながります。

さらに、従業員の雇用が買い手企業に引き継がれるため、従業員の生活の安定を確保できる点も売り手側のメリットです。大企業の傘下に入れば経営基盤が安定し、従業員の待遇改善や大規模な設備投資なども実現しやすいと考えられています。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

買い手(譲受企業)側のメリット

企業や事業を譲り受ける買い手側にも、M&Aは以下のようなメリットをもたらします。

- 事業規模の迅速な拡大

- 優秀な人材の確保

- 新規エリアへの進出

- 技術・ノウハウの獲得

- シナジー効果の創出

M&Aを活用すれば、ゼロから新規事業を立ち上げるよりも短期間で事業を軌道に乗せられ、市場シェアの拡大が容易になります。未進出エリアに事業基盤を持つ企業を買収すれば、効率的な商圏拡大が可能です。

また、異業種から参入する場合は既存事業とリフォーム事業を組み合わせることで、新たな企業価値を生み出せることも少なくありません

M&Aを活用すれば、経験豊富な職人や営業担当者などの優秀な人材を、一度に確保できるというメリットもあります。さらに独自の施工技術や特許、優良な顧客リストや取引先ネットワークなど、目に見えない経営資源を獲得できる点もM&Aの魅力です。

リフォーム業界M&Aのデメリットとリスク

M&Aには多くのメリットがある一方で、デメリットやリスクもあります。M&Aを成功に導くためには、事前にリスクを十分に理解し、対策を講じることが不可欠です。

売り手(譲渡企業)側のデメリット

M&Aで売り手側に起こり得るデメリットやリスクは以下の通りです。

- 希望条件での売却が困難

- 従業員の処遇変更

- 情報漏洩のリスク

M&Aでは必ずしも希望する条件で売却できるとは限らず、自社が考える企業価値と買い手の評価に乖離が生じるケースは少なくありません。専門家の協力を得て、自社の強みを客観的なデータで示せるよう準備してから交渉に臨むなどの対策が必要です。

また、M&A後に労働条件や企業文化が変わり、従業員に戸惑いや不満が生まれるリスクもあります。そのため、交渉段階で雇用維持や待遇について明確な合意を取り付け、最終契約書に明記してもらうことが重要です。

交渉中の情報漏洩にも注意が必要です。交渉中に情報漏洩した場合、交渉の失敗や企業価値の低下、従業員の離職、取引先との関係悪化などにもつながりかねません。交渉相手とは必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、情報管理を徹底してください。

買い手(譲受企業)側のデメリット

一方、M&Aでは買い手側にも以下のデメリットやリスクが生じる可能性があります。

- 簿外債務などの財務リスク

- 人材流出のリスク

- 経営統合(PMI)の失敗

貸借対照表にない賞与引当金や退職給付引当金、未払残業代などが買収後に発覚した場合、自社の経営が悪化する恐れがあります。そのため、専門家によるデューデリジェンス(買収監査)を徹底し、財務上の潜在リスクを洗い出すことが不可欠です。

また、経営方針が変更される不安により、熟練した職人や営業担当者などの中核的人材が離職するリスクもあります。

人材流出が事業運営に悪影響を及ぼし、企業価値の損失につながる恐れもあるため、買収後のビジョンを丁寧に説明して従業員の不安を払拭する必要があります。待遇改善や新たなキャリアパスの提示なども一つの方法です。

異なる企業文化を持つ組織を一つに統合するプロセス(PMI)が難航すれば、社内が混乱し期待したシナジー効果を発揮できない恐れがあります。契約前から具体的な統合計画を立て、円滑な協働体制を迅速に築くことがM&A成功の鍵です。

リフォーム会社のM&A相場|企業価値の評価方法

リフォーム会社のM&A価格がどのように決まるのか、気になっている経営者の方も多いでしょう。ここでは、企業価値を評価する基本的な考え方と、具体的な算出方法を解説します。

リフォーム会社の売却価格相場の考え方

中小企業のM&Aでは、企業の価値を簡易的に算出する「年買法(ねんばいほう)」が広く用いられています。

- 計算式: 企業価値 = 時価純資産 + 営業利益 × N年

この計算式における「営業利益 × N年」の部分が、企業の「のれん(無形資産)」、つまり将来の収益力を示す価値です。リフォーム業界におけるNの年数は一般的に3年~5年が目安とされています。

ただし、Nの年数は以下のリフォーム業界特有の要素によって変動します。

- 技術力・専門性:他社にはない独自の工法や、特定の分野(例:古民家再生)での高い専門性。

- 人材の質と定着率:優秀な職人や有資格者(建築士など)が多く在籍し、離職率が低いこと。

- 顧客基盤:安定したリピート顧客や、優良な紹介ルートを確保していること。

- ブランド・評判:地域での高い知名度や、良好な口コミ評判。

上記のような無形資産が優れているほど、買い手からの評価は高まり、営業利益に乗じる年数(N)も大きくなる傾向があります。

企業価値を測る3つの評価アプローチ

より精緻に企業価値を評価する場合、専門的なアプローチが用いられます。実際のM&Aでは、複数の手法を組み合わせて多角的な視点から企業価値を算定し、最終的な交渉価格を決定していきます。

類似企業比較法(マルチプル法)

事業内容が似ている上場企業の株価や財務指標(EBITDA倍率など)を参考に、相対的な企業価値を算出する手法です。

- メリット:市場の評価が反映されるため客観性が高い。

- デメリット:自社と完全に一致する類似企業を見つけるのが難しい。市場の雰囲気によって評価が変動する。

株式市場のような公的な場で付けられた他社の価値をベンチマークにするため、客観性が高いことが特徴です。

ただし、リフォーム業界は地域性や得意分野が多様なため、他社との類似性が見つかりにくい点と、無形の技術力や顧客基盤といった企業固有の強みが反映されにくい点がデメリットです。

DCF法(ディスカウンテッド・ キャッシュフロー法)

企業が将来生み出すキャッシュフロー(現金)を予測し、それを現在の価値に割り引いて算出する手法です。

- メリット:企業の将来性や成長戦略を評価に反映できる。

- デメリット:将来の予測が主観的になりやすく、少しの前提の違いで結果が大きく変わる。

将来の成長性を評価に織り込めるため、独自の強みを持ち、今後の事業計画が明確な企業の評価に適しています。例えば、顧客のリピート率や新規顧客の獲得コストに基づき、将来のキャッシュフローを予測するといったことが可能です。

ただし、その予測自体に高度な専門知識が求められるため、評価には専門家によるサポートが必須です。

時価純資産法

企業の資産を時価で評価し直し、さらに負債を差し引いて純資産額を算出する手法です。

- メリット:貸借対照表を基にするため、客観的で分かりやすい。

- デメリット:将来の収益性や技術力といった無形資産が評価に含まれない。

企業の「解散価値(今事業をやめた場合に手元にいくら残るか)」を示す手法のため、将来の収益性を評価するには適しません。通常は企業の最低限の価値を示す指標として、他の評価方法と合わせて参考にされます。

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

リフォーム業界M&Aを成功させるための手続きの流れ

M&Aは、検討開始から最終的な統合完了まで、数カ月から1年以上を要する複雑なプロセスです。成功のためには、まず全体像を把握し、各ステップで何を行うべきか理解しておく必要があります。

| ステップ | 主な内容 | 期間の目安 |

| 1. 戦略策定と準備 |

|

1~3カ月 |

| 2. 専門家への相談 |

|

1カ月 |

| 3. 候補先の選定 |

|

2~4カ月 |

| 4. トップ面談・交渉 |

|

1~2カ月 |

| 5. 基本合意の締結 |

|

2週間~カ月 |

| 6. デューデリジェンス(買収監査) |

|

1~3カ月 |

| 7. 最終契約の締結 |

|

1カ月 |

| 8. クロージングとPMI |

|

完了後~ |

リフォーム業界M&Aに成功するためのポイントと注意点

M&Aを単なる手続きで終わらせず、真の成功に導くために押さえておくべきポイントと注意点を解説します。

コンプライアンスを徹底する

リフォーム業界は建設業法をはじめ、多くの法規制が関わるビジネスです。コンプライアンスの徹底は、M&Aの成否をわける極めて重要な要素といえます。

| コンプライアンス上の重要項目 | 具体的な内容と注意点 |

| 建設業許可 | 適切な業種の許可を、有効期限を切らさずに維持しているか。 |

| 社会保険の加入 | 従業員の社会保険(健康保険、厚生年金保険など)への加入が適切に行われているか。 |

| 労働関連法規 | 残業代の未払いや不適切な労働時間管理がないか。 |

特に、M&Aの手法によって必要な許可の承継手続きが異なるため、専門家による確認が不可欠です。

また、建設業界で散見される社会保険の未加入問題は、買い手にとっては大きなリスクと判断されます。未払い残業代などもデューデリジェンスで厳しくチェックされる項目の一つです。

上記のコンプライアンスに不備があると、企業価値が大幅に下がり、最悪の場合はM&A取引自体が破談になる恐れもあるため、日頃からの徹底が求められます。

独自の技術と人材をアピールする

買い手企業がリフォーム会社に求めるものは、突き詰めれば「人」と「技術」です。自社の強みを客観的なデータや実績で示すことが、交渉の場で高く評価されるための鍵となります。

- 技術力のアピール:他社には真似できない独自の工法、難易度の高い工事実績(写真や顧客の声)、取得している特許など

- 人材のアピール:有資格者(建築士、施工管理技士など)の一覧と実績、従業員の平均勤続年数、体系的な人材育成プログラムの有無など

これらのアピールポイントを整理し、企業概要書(IM)などの資料に具体的に落とし込みましょう。

提携体制や社会的信頼性をアピールする

安定した取引先との提携体制や地域社会での信頼性も、買い手が評価する重要な無形資産です。

- 協力会社との連携:長年にわたり良好な関係を築いている下請け業者や協力会社のネットワーク

- 社会的な信頼性:業界団体への加盟、地域社会への貢献活動、顧客からの感謝状や表彰歴

上記の要素は短期的利益だけでなく、企業の持続的な成長性を証明する材料となり、買い手への強力なアピールポイントになります。

業界に強い専門家に相談する

M&Aは法務・税務・会計など高度な専門知識を要するため、自社だけで進めることは大変困難です。必ずリフォーム業界に強い専門家に相談しましょう。

リフォーム業界には、顧客との長期的な関係性や地域密着型の営業スタイルに基づく特有の商慣行が存在します。業界に精通した専門家を選べば、企業文化のミスマッチなど、統合後の摩擦を未然に防ぐことにもつながります。

仲介会社やアドバイザーを選ぶ際は、以下のポイントを必ず確認してください。

- リフォーム業界でのM&A実績

- 料金体系の透明性(完全成功報酬か、着手金が必要かなど)

- 担当コンサルタントとの相性

リフォーム業界特有の法令や規制に留意する

買い手は、リフォーム業界特有の法令や規制にも注意を払う必要があります。見落とすと買収後に思わぬ損失を被る可能性があるため、デューデリジェンスで重点的に調査しなくてはなりません。

| 業界特有のリスク | デューデリジェンスでの主な確認項目 |

| 建設業許可の瑕疵 |

|

| 過去の施工物件に関するリスク |

|

| 外注管理の問題 |

|

| 労災リスク |

|

上記の潜在的リスクを正確に把握し、買収価格や契約条件に反映させることが、M&A後のリスクを管理する上で不可欠な事項です。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →リフォーム業界のM&A成功事例から学ぶ戦略

実際のM&A事例から学ぶことで、自社のM&A戦略をより具体的に描けるようになります。ここでは、リフォーム業界における代表的な3つのパターンの成功事例を紹介します。

事例1:大手ハウスメーカー × 地域密着型リフォーム会社(事業エリア拡大)

大手ハウスメーカーの大和ハウス工業が、関西圏で強固な事業基盤を持つリフォーム会社ナサホームを子会社化した事例です。

- 買い手:大和ハウス工業株式会社

- 売り手:株式会社ナサホーム

- 買い手の狙い:首都圏および関西圏でのリフォーム事業の強化。ナサホームが持つ地域ブランド力と顧客基盤の獲得。

- M&Aの効果:大和ハウスは、自社の新築オーナー以外の新たな顧客層へアプローチする足がかりを得ました。一方、ナサホームは、大和ハウスの信用力やネットワークを活用し、より大規模な案件の受注や人材採用力の強化につなげています。

参考:大和ハウスグループ「株式会社ナサホームの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」

事例2:異業種 × リフォーム会社(シナジー創出)

家電量販大手のヤマダ電機(現:ヤマダホールディングス)が、当時経営不振に陥っていたリフォーム会社ナカヤマの事業を買収した事例です。

- 買い手:株式会社ヤマダ電機

- 売り手:株式会社ナカヤマ

- 買い手の狙い:「住まいのことまるごと」をコンセプトに、家電からリフォーム、住宅までをトータルで提供する事業モデルへ転換。全国の店舗網をリフォームの相談窓口として活用。

- M&Aの効果:ヤマダ電機はリフォーム事業を内製化し、家電購入客へのリフォーム提案といった強力なシナジーを生み出しました。リフォーム事業は「スマートハウス」構想の中核事業へと成長しています。

参考:株式会社ヤマダ電機「株式会社ナカヤマの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」

事例3:同業の中小リフォーム会社同士(得意分野の補完)

原状回復工事など不動産物件のリフォームを手掛けるニッソウが、総合リフォーム工事を得意とするヤナ・コーポレーションを子会社化した事例です。

- 買い手:株式会社ニッソウ

- 売り手:株式会社ヤナ・コーポレーション

- 買い手の狙い:内装リニューアルに強みを持つニッソウが、外壁塗装工事を得意とするヤナ・コーポレーションを買収し、内外装両方の工事をワンストップで請け負える体制を構築。

- M&Aの効果:両社が互いの得意分野を補完し合うことで顧客への提案の幅が広がり、受注機会の拡大につながりました。さらに、スケールメリットを活かした資材の共同購入によるコスト削減効果も期待されています。

参考:株式会社ニッソウ「2024年7月期 第3四半期決算説明資料」

M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

リフォーム業界の主なM&A手法

リフォーム業界のM&Aでは、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つの手法が用いられます。

どちらの手法を選ぶかによって、手続きや税金、リスクの引き継ぎ方が大きく変わるため、専門家のサポートを得て、両社の状況に合わせて最適な手法を検討しましょう。

株式譲渡

売り手企業の株主が、その保有株式を買い手企業に売却して経営権を移転させる手法です。中小企業のM&Aでもっとも多く用いられている手法でもあります。

株主が変わるだけで企業自体は存続するため、従業員の雇用契約や取引先との契約、建設業許可などを個別に引き継ぐ手間がかからず、手続きが比較的スムーズに進む点がメリットです。

一方で、買い手企業は企業の権利義務をすべて引き継ぐため、売り手企業が抱える潜在的なリスクも引き継ぐ点に注意が必要です。

事業譲渡

企業の一部または全部の「事業」を個別に売買する手法です。

どの資産・負債・契約・従業員を引き継ぐかを選別できるため、買い手は不要なリスクを負わずに済むメリットがあります。その反面、資産の移転や契約の巻き直し、従業員の再雇用など、手続きが煩雑になる点がデメリットです。

特に、建設業許可は承継されないため、買い手側で新たに許可を取得しなくてはならない点に注意しましょう。

M&Aでリフォーム業界の事業を次世代へ承継しよう

リフォーム業界は、安定した市場規模を誇る一方、職人不足や後継者不在といった構造的な課題に直面しています。さらに競争の激化により、経営環境は厳しさを増しています。

リフォーム業界は、安定した市場規模を誇る一方、職人不足や後継者不在といった構造的な課題に直面しています。さらに競争の激化により、経営環境は厳しさを増しています。

このような状況下で、M&Aは売り手、買い手双方にとってさまざまな経営課題を解決する有効な戦術となり得ます。

M&Aを成功させるには、業界動向の把握と自社の強みの明確化、そして信頼できる専門家との連携が欠かせません。この記事で解説したポイントを参考に、自社の価値を最大化するM&A戦略を立て、リフォーム業界で揺るがぬ地位を築いていきましょう。

M&Aフォースでは業界に精通した専門チームが、貴社の強みを最大限に引き出すM&A戦略をご提案します。 M&Aに関して、少しでもご興味やご不安がございましたら、まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。 専門のコンサルタントが、お客様の未来を共に創造するパートナーとして、親身にサポートさせていただきます。

『M&A無料相談』を利用してみる →M&AフォースではM&Aコンサルティングの最新事情がわかる資料をご用意しています。会社の価値がわからない、会社の価値がどう決まるのか知りたいという方は「“売れる”会社のヒントにつながる9つの質問」をダウンロードしてください。

-2-1-scaled.png)